|

| ۩۞۩{ الطب والحياة }۩۞۩ لـ سلامتك وسلآمہَ أسرتك .. هناا .. عنايتنا تحتويهم |

موسوعة طبية شاملة هامة..

لـ سلامتك وسلآمہَ أسرتك .. هناا .. عنايتنا تحتويهم

|

|

|

#11 |

|

أورام الدماغ.

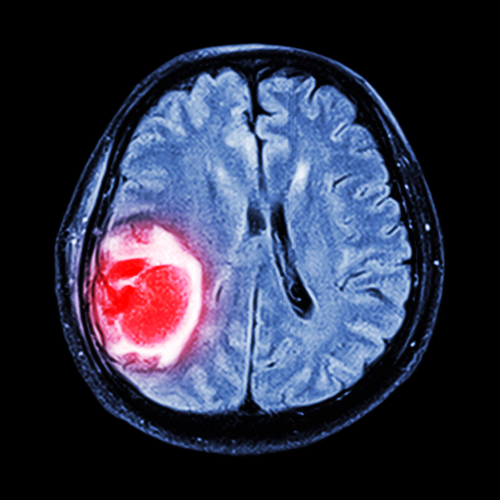

ما هي أورام الدماغ Brain tumors أورام الدماغ Brain tumors هي مجموعة من الأورام التي تنشأ من خلايا الدماغ، نتيجة لتكاثر غير طبيعي أو منتظم للخلايا داخل الدماغ. قد تنشأ الأورام من خلايا الدماغ العصبية، من الغشاء المحيط به أو من الأعصاب الموجودة داخل الدماغ. هناك العديد من أنواع أورام الدماغ منها الحميدة ومنها الخبيثة (سرطانية). تؤدي أورام الدماغ إلى أعراض كألم الرأس، عدم وضوح الرؤية وأخرى وقد تؤدي لمضاعفات كفقدان الوعي، النوبات الدماغية وغيرها. من المهم تشخيص أورام الدماغ لأن بعض الأنواع يُمكن علاجها والشفاء منها أحياناً. تتوفر عدة إمكانيات علاج لأورام الدماغ وتشمل المعالجة الجراحية، العلاج بالأشعة والعلاج الكيميائي. وتتغير إمكانيات العلاج وفقاً لنوع الورم ومرحلته.  ورم دماغي كما يظهر في فحص الـ MRI عوامل خطورة أورام الدماغ لا يوجد سبب واضح ومحدد لأورام الدماغ. لكن بعض الحالات والعوامل تزيد من احتمال الإصابة بأورام الدماغ، الحميدة منها والسرطانية. أهم هذه العوامل هي:

أنواع أورام الدماغ توجد عدة خلايا في الدماغ، وقد تنشأ الأورام من جميع الخلايا الموجودة في الدماغ. حيث أنه توجد الخلايا العصبية، الخلايا الدبقية- وهي الخلايا المساعدة للخلايا العصبية وتكون في جميع أنحاء الجهاز العصبي- وخلايا الغشاء المحيط بالدماغ. يتم تصنيف أورام الدماغ إلى عدة أنواع وذلك وفقاً لعدة معايير، أهمها نوع الخلايا التي ينشأ منها الورم الدماغي، وكون الورم سرطاني أو حميد (أي غير سرطاني). قد يكون النوع حميداً ومن ثم يتحول لسرطاني في بعض الأحيان. تختلف نسبة انتشار أورام الدماغ وفقاً للنوع الخاص من أورام الدماغ، حيث أن بعض الأورام تبرز لدى صغار السن والأطفال بينما تبرز الأخرى لدى كبار السن. أهم الأنواع لأورام الدماغ هي: · الورم الدبقي (Glioma): ينشأ من الخلايا الدبقية، وله عدة أنواع تبعاً لنوع الخلية التي ينشأ منها الورم. بعض الأورام حميدة وبعضها سرطانية. أخطر الأنواع وأبرزها هو الورم الأرومي الدبقي (Gliobalstoma) والذي يظهر لدى صغار السن أكثر من غيرهم. · الورم السحائي (Meningioma): تُسمى الأغشية المحيطة بالدماغ بالسحايا. الورم الناشئ من هذا النسيج يسمى الورم السحائي. يبرز الورم السحائي لدى كبار السن، خاصةً بعد سن الأربعين، ويكون غالباً غير سرطانياً. يُعتبر الورم السحائي الأكثر شيوعاً. · الورم الشفاني (Schwannoma): ورم ينشأ من خلايا أخرى في أغشية الأعصاب، ويكون حميداً في معظم الحالات إلا أنه قد يتفاقم ليصبح سرطانياً. · أنواع أخرى عديدة من أورام الدماغ قد تنشأ من أغشية الدماغ، الخلايا اللمفاوية، أو من الغدد الموجودة في الدماغ. أعراض وعلامات أورام الدماغ تستطيع الأورام في الدماغ أن تضر الخلايا العصبية وتدمرها الامر الذي يؤدي إلى أعراض عصبية. كما أن الأورام تؤدي إلى التهاب في الدماغ، تزيد الضغط على الخلايا الدماغية أو تزيد الضغط داخل الجمجمة. جميع هذه الأمور تؤدي إلى أعراض مختلفة ومتعددة. قد تكون حالات أورام الدماغ عديمة الأعراض، وذلك إذا ما كانت الأورام صغيرة جداً أو أنها نمت ببطء. بعض الأورام تنمو بسرعة وبذلك تؤدي لأعراض حادة وبارزة، والبعض الأخر من أورام الدماغ تنمو ببطء وتؤدي إلى أعراض مزمنة. تتعلق أعراض أورام الدماغ بحجم الورم، موقعه، الالتهاب والانتفاخ المحيط بالورم وانتشار الورم. أبرز أعراض اورام الدماغ هي: ألم الرأس: يسوء ألم الرأس عند النهوض صباحاً أو عند السعال والانحناء إلى الأمام ويخف خلال النهار. الغثيان والقيء وغالباً ما يكون مصاحباً لألم الرأس. النوبات الدماغية (Seizures).

مضاعفات أورام الدماغ تظهر المضاعفات عادةً إذا لم يتم معالجة الأورام الدماغية. عدة مضاعفات قد تظهر نتيجة أورام الدماغ، وبعض المضاعفات خطرة وتتطلب العلاج الفوري، والبعض الآخر مزمنة وتؤدي لضرر مستمر. أهم المضاعفات هي:

تشخيص أورام الدماغ إذا ما واجه أحدهم الأعراض والعلامات المذكورة أعلاه، عليه التوجه للطبيب. قد يستفسر الطبيب عن أعراض أورام الدماغ بشكل مفصل، كما عن عوامل خطورة أورام الدماغ. بالإضافة إلى مراجعة التاريخ المرضي، يقوم الطبيب بفحص جسدي لاكتشاف علامات أورام الدماغ التي قد تظهر. يحتاج الطبيب إلى إجراء عدة اختبارات لتشخيص ورم الدماغ نهائياً. تُساعد الاختبارات على التشخيص وعلى تصنيف أنواع ومراحل الورم الدماغي، لذا من المهم إجراء الاختبارات اللازمة. تشمل الاختبارات المستخدمة التالي:

علاج أورام الدماغ يتطلب علاج أورام الدماغ فريق من الأطباء المختصين بعدة مجالات، طبيب الأعصاب، جراح الدماغ وأخصائي الأورام الدماغية. كما أن علاج أورام الدماغ يتطلب فريقاً خاصاً للتأهيل بعد العلاج. يختلف علاج أورام الدماغ تبعاً لنوع الورم، كونه حميداً أو سرطانياً، حجمه، مرحلة الورم وانتشاره. كما أن لجيل المريض وحالته الصحية أهمية في تحديد العلاج. توجد عدة إمكانيات لعلاج أورام الدماغ وتشمل:

ما هي أهداف علاج أورام الدماغ؟ تختلف أهداف العلاج لأورام الدماغ بين كل حالة وأخرى، ويكون الهدف الشفاء في بعض الأحيان، أو تلطيف الأعراض وتجنب المضاعفات في حالات أخرى. المعالجة الجراحية المعالجة الجراحية هي إمكانية العلاج الأكثر استخداماً. معظم حالات أورام الدماغ تتطلب المعالجة الجراحية لاستئصال الورم من الدماغ. بعض الحالات من أورام الدماغ لا يُمكن معالجتها جراحياً ويجب معالجتها بإمكانيات أخرى. يقوم بمثل هذه العمليات الجراحية اخصائي جراحة الدماغ وتُجرى جميع العمليات بعد التخدير الكلي. خلال العملية الجراحية يقوم الجراح باستئصال الورم بأكمله. بعض الأورام لا يُمكن استئصالها كلياً لأن الورم يخترق نسيج الدماغ. وعندها يتم استئصالها جزئياً، ويساعد الأمر على تخفيف أعراض الورم. بعد عملية استئصال الورم من الماغ

العلاج بالأشعة يعني توجيه أشعة سينية (X- Ray) عالية الطاقة إلى العضو المصاب بالسرطان. يؤدي الأمر إلى ضرر للخلايا السرطانية، وبذلك يُسبب موتها. كما أن العلاج بالأشعة يمنع خلايا السرطان من الانتشار. غالباً ما يتم العلاج بالأشعة عند استلقاء المريض ومن ثم توجه الأشعة، من جهاز خاص، للعضو المُصاب. يتم العلاج بالأشعة 5-6 أيام في الأسبوع، ولمدة 5-6 أسابيع في أغلب الحالات. تتغير وتيرة العلاج بالأشعة ومدته تبعاً لنوع الورم الدماغي. يُستخدم العلاج بالأشعة كعلاج إضافي أو بديل للعمليات الجراحية. يشمل العلاج بالأشعة إمكانية الأشعة الخارجية أو الأشعة الموضعية (Brachytherapy). العلاج الكيميائي العلاج الكيميائي هو علاج بأدوية تُبطئ تكاثر الخلايا أو تُوقفه كلياً. يؤثر العلاج الكيميائي على الخلايا التي تتكاثر بسرعة (كخلايا السرطان) وبذلك يمكن علاج السرطان، كلياً أو جزئياً. إلا أن لهذه الأدوية أعراض جانبية وخاصةً على الأنسجة التي تتكاثر خلاياها بسرعة كخلايا الدم، الجهاز الهضمي وأخرى. أغلب الأدوية الكيميائية تُعطى عن طريق الوريد وليس بالفم، ويتم تناولها مرة في الأسبوع ولمدة عدة أسابيع. كل دورة علاج هي عبارة عن عدة أسابيع من تناول الأدوية الكيميائية. لا يُستخدم العلاج الكيميائي في جميع حالات أورام الدماغ، إنما تبعاً لنوع الورم وذلك لأن بعض الأورام لا تتأثر بالعلاج الكيميائي. يُستخدم العلاج الكيميائي كعلاج إضافي بعد العملية الجراحية، أو كعلاج أولي عند علاج الأطفال. يتم استخدام العلاج الكيميائي كعلاج مشترك مع العلاج بالأشعة. إمكانيات علاج أخرى توجد عدة إمكانيات علاج هدفها تلطيف الأعراض وتجنب المضاعفات، وإعادة تأهيل المرضى بعد العلاج. أهم الإمكانيات هي:

توقعات سير المرض إن توقعات سير المرض تختلف تبعاً لنوع الورم الدماغي، وكونه حميداً أو سرطانياً. أسوء أنواع أورام الدماغ هو الورم الأرومي الدبقي (Gliobalstoma) والذي يؤدي للوفاة خلال 12 شهراً من تشخيصه، رغم العلاج. فيما الورم السحائي (Meningioma) يحمل نتيجة أفضل بكثير ومن المتوقع الشفاء منه.  |

|

|

|

#12 |

|

الاستعداد للحمل.

الاستعداد للحمل الاستعداد للحمل يبدأ بزيارة الطبيب قبل الحمل. ان الحمل هو فترة مهمة جداً في حياة المرأة، الرجل والعائلة أجمع. التخطيط للحمل والولادة أمر مهم جداً، ويجب التخطيط لحمل طبيعي وصحي. قبل أن تصبح المرأة حامل، عليها الاستعداد لهذه المرحلة صحياً ونفسياً. الاهتمام بالصحة قبل الحمل، قد يكشف عن عوامل تشكل خطراً على المرأة الحامل وعلى الجنين أثناء الحمل. زيارة الطبيب قبل الحمل هو أمر هام لصحة المرأة قبل الحمل، ولتوفير العلاج- اذا ما وجدت الحاجة لذلك. عند زيارة الطبيب هناك عدة أمور قد يناقشها الطبيب مع المرأة، كالتغذية، الوزن، نمط الحياة، الأدوية التي تتناولها المرأة، أمراض سابقة قد تعاني منها المرأة ومواضيع أخرى عديدة لها تأثير على الحمل والجنين. أدناه، سيتم ذكر المواضيع المهمة لمرحلة ما قبل الحمل، وللتحضير لحمل صحي وطبيعي. التاريخ المرضي قد يسأل الطبيب عن عدة أمور في التاريخ المرضي، والهدف هو معرفة وجود أمراض قد تؤثر على المرأة الحامل أو على الجنين. العديد من الأمراض لها تأثير على الحمل والجنين ويجب الانتباه اليها في فترة ما قبل الحمل، اذا ما وجدت. كما أنه من المهم علاج الأمراض والتحكم بها قدر الامكان. تشمل الأمراض السكري، ضغط الدم المرتفع، الربو، أمراض الغدة الدرقية، الأمراض العصبية، أمراض الجهاز التنفسي، أمراض الجهاز التناسلي وعديدة أخرى. الأمراض الوراثية. قد توجد الأمراض الوراثية لدى عائلة المرأة أو عائلة الرجل، وقد تنتقل هذه الأمراض الى الجنين. يجب اخبار الطبيب بالأمراض الوراثية في حال وجودها. يمكن استشارة مختص بالأمراض الوراثية لتلقي التوعية الوراثية، وخلالها يُمكن تقدير الاحتمال لانتقال الأمراض الوراثية الى الجنين، وبناء خطة عمل في حال ولادة طفل مريض بالمرض الوراثي. العديد من الأمراض لها عامل وراثي وتشمل ضغط الدم المرتفع، السكري، أمراض القلب، التليف الكيسي (CF- Cystic Fibrosis)، التاي ساكس (Tay Sachs)، الصمم، العمى، فقر الدم وأخرى عديدة. التاريخ التناسلي. لكي يتم الحمل على الطبيب التأكد من سلامة الجهاز التناسلي لدى المرأة والرجل. الحمل في السابق، الولادات السابقة، المضاعفات خلال الحمل في السابق، تاريخ الدورة الشهرية وانتظامها، واستخدام أساليب منع الحمل هي أمور مهمة لتحديد التاريخ التناسلي. يُمكن استشارة الطبيب بكيفية تحديد تاريخ الاباضة (Ovulation)، وعندها يكون احتمال نجاح الحمل أكبر. كما يمكن استشارة الطبيب بكيفية حساب موعد الحمل وفقاً للدورة الشهرية الأخيرة. الأمراض المنقولة جنسياً (STD- Sexullay Transmitted Disease) هي مجموعة من الأمراض التي قد تنتقل خلال العملية الجنسية وقد ينقلها الشريك الجنسي. للعديد من هذه الأمراض تأثير على الحمل والجنين، وقد يؤدي لمضاعفات عديدة. من المهم أن يعرف الطبيب اذا ما وجدت هذه الأمراض وعلاجها قبل الحمل. الأدوية هناك أدوية عديدة تؤثر على الحمل، وقد يكون التأثير غير معروفاً. اذا كانت المرأة تتناول الأدوية، الأعشاب الطبية، أو أية مواد أخرى، عليها اخبار الطبيب بما تتناوله. الأدوية دون وصفة طبيب قد يكون لها تأثير على الحمل، ويجب اخبار الطبيب بها. كل دواء تتناوله المرأة يجب أن يحدد استمراره، واذا كان له تأثير على الحمل، وهل يجب وقفه قبل الحمل. اللقاحات (Vaccines) أنواع عديدة من العدوى، الفيروسية منها والجرثومية، قد تؤثر على الحمل وتؤدي لعيوب خلقية وأمراض عند الجنين. نظراً لأن العديد من أمراض العدوى يُمكن تجنبها بواسطة اللقاحات، من المهم التأكد من تناول جميع اللقاحات قبل الحمل. اللقاحات المهمة تشمل لقاحات ضد النكاف، الحصبة، الحصبة الألمانية، الكزاز، الدفتيريا، شلل الأطفال، الجدري والتهاب الكبد. في مُعظم الحالات تكون اللقاحات موجودة منذ الطفولة، الا أنه من المفضل التأكد من تناول جميع اللقاحات. لذا يجب استشارة الطبيب في هذا الموضوع أيضاً. بعض اللقاحات لا يُمكن تناولها خلال الحمل، لذا يُفضل تناولها قبل الحمل. بيئة البيت والعمل تمتلء البيوت وأماكن العمل والبيئة المحيطة بنا بالكيماويات ومواد قد تكون ضارة للجنين. لذا يجب توخي الحذر في التعرض للمواد المحيطة بنا. التعرض للحيوانات كالقطط أو لبراز القطط قد يؤدي لانتقال عدوى داء المقوسات (Toxoplasmosis)، والذي له تأثير على الجنين ويؤدي الى عيوب خلقية كثيرة. الرصاص (Lead) قد يوجد في أنواع قديمة من الدهان، والتعرض له يضر بالجنين. التحكم بالوزن للوزن غير السليم تأثير كبير على الجنين والمرأة الحامل، سواءً الوزن الزائد أو نقص الوزن. يحمل الوزن الزائد الكثير من الأمراض، حيث يؤدي لضغط الدم المرتفع، السكري وأمراض أخرى. من المهم التحكم بالوزن قبل الحمل والعودة للوزن المناسب. على المرأة استشارة اخصائي تغذية اذا وجب. نمط الحياة: التدخين، الكحول والمخدرات في مجال نمط الحياة تدخل عدة أمور مهمة جداً، وعلى المرأة الحامل وشريكها الانتباه اليها. من الواجب على المرأة الحامل وشريكها الاقلاع عن التدخين، المشروبات الكحولية، وتعاطي المخدرات. هذه فرصة مهمة في الحياة للاقلاع عن هذه الأمور، لأنها تضر جداً بمُستخدمها وبالجنين. لا يكفي الاقلاع عن هذه العادات عند اكتشاف الحمل، لأن الجنين يكون قد تضرر حتى في الأسابيع الأولى. تكفي كميات قليلة من التدخين، المشروبات الكحولية أو المخدرات لتسبب ضرراً كبيراً للجنين. التعرض للتدخين القسري يضر بالجنين أيضاً، لذا يجب تجنب المدخنين. على شريك المرأة الحامل ايضاً اتباع التعليمات أعلاه كونه يؤثر على الجنين أيضاً. على المرأة الحامل اخبار الطبيب بجميع أنواع النشاط البدني الذي تقوم به. غالباً سيوافق الطبيب على الاستمرار بالنشاط البدني الذي تقوم بها المرأة الحامل، الا اذا ما لاحظ الطبيب أن النشاط البدني غير ملائم لفترة الحمل. التغذية والفيتامينات للتغذية أهمية كبيرة في الحمل، حيث أن أنواع الغذاء المختلفة لها تأثير كبير على الجنين. لتأمين حمل صحي وسليم، يجب الحفاظ على التغذية السليمة، والتي الهدف منها تناول جميع مركبات الغذاء. من المفضل تناول التغذية الغنية بالألياف، الفيتامينات والأملاح. يُنصح باتباع التعليمات التالية:

تشمل التغذية أيضاً الفيتامينات، والتي لها أهمية كبيرة في مرحلة الحمل. على المرأة الحامل تناول الفيتامينات، وتوجد حبوب متعددة الفيتامينات (Multivitamin) دون وصفة طبيب في الصيدليات. يُنصح بالبدء بتناول الحبوب متعددة الفيتامينات لمدة شهر على الأقل قبل الحمل. أهم الفيتامينات هو الحمض الفوليك (Folic Acid)- مادة مهمة لها تأثير على نمو الجنين. يؤدي نقص الحمض الفوليك لعيوب خلقية في الجهاز العصبي لدى الجنين، أبرزها السنسنة المشقوقة (Spina Bifida). من هنا يُنصح بتناول الحمض الفوليك بمقدار 400 ميكروغرام يومياً لتجنب العيوب الخلقية. من المهم أن تشمل الفيتامينات أيضاً الفيتامين د (Vitamin D)، فيتامين ب 12 (Vitamin B12)، فيتامين سي (Vitamin C)، الحديد، فيتامين اي (Vitamin E) وأخرى غيرها. يجب الانتباه لعدم تناول الفيتامينات بكثرة، وخاصةً الفيتامين أ (Vitamin A)، لأن فرطها يؤدي لأضرار للجنين. يجب استشارة الطبيب بالنسبة للفيتامينات وكميتها. الاختبارات هناك عدة اختبارات قد يُجريها الطبيب قبل الحمل، والهدف هو اكتشاف أمراض لدى المرأة والتي لها تأثير على الحمل. أهم الاختبارات هي:

يقي الحمل في سن مبكرة من سرطان الثدي وسرطان المبيض. كلما تقدم سن المرأة الحامل ازدادت الخطورة لفشل الحمل، الاجهاض التلقائي، الحمل خارج الرحم، العيوب الخلقية، متلازمة داون (Down Syndrome)، أمراض المشيمة ومضاعفات أخرى. تقدم سن المرأة يؤدي لقلة الخصوبة ابتداءً من سن الثلاثين، بالاضافة لتغييرات في الجهاز التناسلي والمبيض. حيث يقل عدد البويضات، تضعف نوعية البويضات، تتغير بطانة الرحم وتُصبح أقل قدرة على استيعاب الحمل. عليه فقد تحتاج المرأة لعلاج العقم أو للاخصاب في المختبر لضمان نجاح الحمل. نادراً ما تنجح حالات الحمل بعد سن الأربعين، حتى لو استخدم الاخصاب في المختبر. العديد من الأمراض تظهر مع التقدم في السن، ولها تأثير على الحمل وقد تؤدي لمضاعفات أثناء الحمل. أهم هذه الأمراض هي ضغط الدم المرتفع، السكري، السمنة، قلة الخصوبة، العقم وأمراض أخرى. زيادة الوزن مع التقدم بالسن، قد يلعب دوراً مهماً في قلة الخصوبة ويُعرض الحمل للعديد من المضاعفات والمخاطر. بالنسبة للولادة، فان احتمال الولادة القيصرية، أو الولادة المبكرة تزداد مع التقدم في السن. كيف تستعدين للحمل كامرأة حامل في المستقبل، عليك الاستعداد للحمل بأكمل وجه. على كل مرأة تستعد للحمل زيارة الطبيب قبل الحمل، مناقشة المواضيع المهمة مع الطبيب كالتغذية، اللقاحات الوزن، الأمراض السابقة وأخرى ذُكرت أعلاه. يجب استشارة الطبيب النسائي في جميع المواضيع، وطرح جميع الأسئلة الغير واضحة، كما يُنصح باتباع جميع التعليمات اعلاه للحفاظ على حمل طبيعي وسليم.  |

|

|

|

#13 |

|

الحمل خارج الرحم.

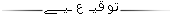

ما هو الحمل خارج الرحم؟ ما هو الحمل خارج الرحم؟ الحمل خارج الرحم، ويُسمى أيضاً بالحمل المُنتبذ، هو حالة تتميز بوجود الجنين في مكان خارج جوف الرحم. قد يكون مكان الحمل خارج الرحم في قنوات فالوب أو في أماكن أخرى. في بدايته، فان الحمل خارج الرحم يكون عديم الأعراض، الا أنه قد يؤدي الى أعراض كألم في البطن أو النزيف المهبلي، ومضاعفات كالصدمة نتيجة النزف. من المهم تشخيص الحمل خارج الرحم مبكراً، لمعالجته وتجنب المضاعفات. تشمل امكانيات علاج الحمل خارج الرحم المعالجة الجراحية أو العلاج بالأدوية. قد تظهر حالة الحمل خارج الرحم لدى أية امرأة في سن الانجاب. 1-2% من حالات الحمل هي حمل خارج الرحم. تزداد نسبة حدوث الحمل خارج الرحم كلما تقدمت الامرأة في السن، خاصةً بعد سن ال 35. يُشكل الحمل خارج الرحم السبب الأول للوفاة المرتبطة بالحمل، خلال الثلث الأول من الحمل. مُعظم حالات الوفاة هي بسبب النزيف وفقدان الدم. كيف يحدث الحمل خارج الرحم؟ عند الحمل الطبيعي، تلتقي الحيوانات المنوية من الذكر ببويضة المرأة، ويؤدي الأمر الى تلقيح البويضة، لتقوم بالتكاثر وتنشأ مجموعة من الخلايا. تُشكل هذه الخلايا الجنين، وتُزرع في جدار الرحم وتتكون المشيمة (Placenta) التي تربط الجنين بجدار الرحم. يستمر الجنين بالنمو داخل الرحم حتى الولادة. في حال الحمل خارج الرحم فان البويضة المُلقحة لا تُزرع في جدار الرحم، انما في أماكان اخرى. في مُعظم حالا الحمل خارج الرحم، فان الحمل يكون في قنوات فالوب (Fallopian Tubes)- القنوات التي تمتد من الرحم حتى المبيضين. باقي الحالات التي يكون فيها الحمل خارج الرحم في أماكان أخرى هي نادرة وعندها قد يكون الحمل في المبيض، رقبة الرحم أو جوف البطن. يُعتبر الحمل خارج الرحم خطراً وذلك لسببين: · يؤدي الرحم خارج الرحم الى ثقب أو تمزق في العضو الحاوي للحمل، مما يزيد من خطورة النزيف وفقدان الدم الذي يؤدي للصدمة (Shock). · في الحمل خارج الرحم فان الجنين لا ينمو بشكل طبيعي مما يُعرضه للضرر والأذى. عوامل خطورة الحمل خارج الرحم لا يوجد سبب واضح للحمل خارج الرحم، وبعض العوامل قد تزيد من خطورة الحمل خارج الرحم وأهمها: · الجيل: يحدث الحمل خارج الرحم لدى النساء كبار السن في سن الانجاب. · الحمل خارج الرحم في السابق. · التدخين. · ضرر لقنوات فالوب: تزداد خطورة الحمل خارج الرحم اذا ما لحق الضرر بقنوات فالوب، وقد يكون الضرر نتيجة لالتهابات، عملية جراحية، أورام سرطانية من الرحم أو المبيض وأخرى. · التهاب الجهاز التناسلي (Genital Infections): مُعظم حالا التهاب الجهاز التناسلي، بسبب عدوى جرثومية في الجهاز التناسلي. أبرز الجراثيم هي السيلان (Gonorrhea) والمتدثرة (Chlamydia). يؤدي الالتهاب، خاصةً اذا ما حدث تكراراً، لضرر للجهاز التناسلي. يبرز التهاب الجهاز التناسلي لدى النساء ذوات تعدد شركاء الجنس. · العقم: ينتشر الحمل خارج الرحم لدى النساء المصابات بالعقم. · الاخصاب في المختبر (أطفال الأنابيب)- IVF- In Vitro Fertilization: الاخصاب في المختبر هو اجراء طبي يتم خلاله اخصاب البويضة بالحيوانات المنوية في المختبر، كعلاج للعقم. تزداد خطورة الحمل خارج الرحم عند الاخصاب في المختبر. · حبوب منع الحمل: حبوب منع الحمل التي تحوي هرمون البروجسترون فقط تمنع الحمل، لكنها تزيد من خطورة الحمل خارج الرحم اذا ما لم تنجح في منع الحمل. · أجهزة منع الحمل داخل الرحم تقي من الحمل خارج الرحم، وذلك لأنها تنجح في منع الحمل. لكنها تزيد من خطورة الحمل خارج الرحم اذا لم تنجح في منع الحمل. أعراض الحمل خارج الرحم قد يكون الحمل خارج الرحم عديم الأعراض، وتظهر الأعراض فقط عند تمزق قنوات فالوب وتشمل:

تشخيص الحمل خارج الرحم كما ذُكر فان الحمل خارج الرحم قد يتفاقم ليؤدي الى حالات خطرة تهدد الحياة. لذا من المهم تشخيص حالات الحمل خارج الرحم وذلك لتجنب المضاعفات وتقديم العلاج مبكراً، أو استبعاده. يقوم الطبيب بمراجعة التاريخ المرضي وعوامل خطورة الحمل خارج الرحم، كما يُجري الفحص الجسدي لاكتشاف علامات قد ترتبط بالحمل خارج الرحم. رغم ذلك يحتاج الطبيب الى اجراء اختبارات لتشخيص الحمل خارج الرحم نهائياً، ويُمكن اجرائها في العيادة أو المستشفى.

الوقاية من الحمل خارج الرحم طرق الوقاية من الحمل خارج الرحم عديدة، وتعتمد جميعها على الوقاية من عوامل خطورة الحمل خارج الرحم. لذا من المهم علاج لاتهابات الجهاز التناسلي، تشخيص الحمل خارج الرحم مُبكراً لتجنب المضاعفات. الاقلاع عن التدخين يُساعد على التقليل من خطورة الحمل خارج الرحم. علاج الحمل خارج الرحم يبدأ علاج الحمل خارج الرحم بمجرد تشخيصه، ولا حاجة لتأجيل العلاج. هدف العلاج للحمل خارج الرحم هو تجنب المضاعفات وفقدان الدم. امكانيات علاج الحمل خارج الرحم هي:

العديد من حالات الحمل خارج الرحم هي حالات عديمة الأعراض ويُمكن التنازل عن العلاج، والاستكفاء بالمتابعة والترصد وذلك باجراء اختبارات الدم والتخطيط فوق الصوتي باستمرار. من المفضل اتباع هذا النهج اذا ما كانت الحالة عديمة الأعراض، ونسبة الهرمون مُنخفضة. العلاج بالأدوية الأدوية لعلاج الحمل خارج الرحم:

المعالجة الجراحية بعض حالا الحمل خارج الرحم تحتاج الى المعالجة الجراحية. أهم الحالات التي يتم علاجها جراحياً هي:

يوجد نوعين من العمليات الجراحية لعلاج الحمل خارج الرحم، وهي:

بعد العملية الجراحية يجب الاستمرار بمتابعة الحالة لعدة أسابيع على الأقل، ومن المتوقع أن تنخفض نسبة هرمون الحمل في الدم. كما يجب المتابعة باجراء التخطيط فوق الصوتي.  |

|

|

|

#14 |

|

الاجهاض التلقائي .

ما هو الاجهاض التلقائي؟ الاجهاض هو فقدان الجنين أثناء الحمل، والاجهاض التلقائي هو فقدان الجنين قبل الأسبوع العشرين من بدء الحمل. يُعتبر الاجهاض التلقائي أبرز مضاعفات الحمل وأكثرها انتشاراً. يُعرف الأطباء الاجهاض التلقائي بمثابة خسارة كل محتوى الحمل قبل اكتمال الأسبوع العشرين من الحمل، سواء وجد الجنين أم لا. توجد عدة أسباب للاجهاض التقائي، وتتعلق بالجنين أو بالأم أو بعوامل بيئية وخارجية. يؤدي الاجهاض التلقائي لأعراض أبرزها ألم البطن والنزيف المهبلي، وقد يؤدي الى مضاعفات. الجدير بالذكر أن هناك عدة أنواع من الاجهاض التلقائي، وعدة امكانيات علاج كالعلاج بالأدوية أو المعالجة الجراحية. عند الحمل الطبيعي، تلتقي الحيوانات المنوية من الذكر ببويضة المرأة، ويؤدي الأمر الى تلقيح البويضة، لتقوم بالتكاثر وتنشأ مجموعة من الخلايا. تُشكل هذه الخلايا الجنين، وتُزرع في جدار الرحم وتتكون المشيمة (Placenta) التي تربط الجنين بجدار الرحم. يستمر الجنين بالنمو داخل الرحم حتى الولادة. اذا ما فُقد الجنين قبل اكتمال الأسبوع العشرين، يُعتبر الأمر اجهاض تلقائي. رغم أن معدل الاجهاض التلقائي الدقيق غير معروف، الا ان الأبحاث تُقدر أن 15% من حالات الحمل ستنتهي بالاجهاض التلقائي. معظم حالات الاجهاض التلقائي تحدث قبل الأسبوع الثاني عشر من الحمل. عوامل خطر الاجهاض التلقائي عدة عوامل تؤثر على احتمال الاجهاض التلقائي، وأبرزها:

أسباب أخرى مثل الرضخ أو المواد السامة في البيئة قد تؤدي الى الاجهاض التلقائي. وتتمثل الأسباب الرئيسية الأخرى في:

حيث أن الطبيب يهتم بالأعراض الحالية، ويلاحظ اذا ما كانت الأعراض ملائمة لأعراض الاجهاض التلقائي. بالاضافة الى مراجعة التاريخ المرضي، فان الطبيب سيقوم بالفحص الجسدي، لتقدير مرحلة الحمل. كما أن الطبيب يقوم بالفحص المهبلي لاكتشاف حالة عنق الرحم واذا ما كان متوسعاً. كما ذكر فان بعض الحالات تحتاج لاجراء اختبارات لتشخيص الاجهاض التلقائي. كما أن الاختبارات تُساعد على اكتشاف المضاعفات للاجهاض التلقائي واستبعاد حالات تؤدي الى أعراض مشابهة، كالحمل خارج الرحم. لذا يُمكن القول أنه يتم اجراء الاختبارات في جميع الحالات. أبرز الاختبارات المستخدمة هي:

عند الأسبوع الخامس أو السادس من الحمل فان نظم قلب الجنين يبدأ بالظهور، ويُمكن اكتشافه أيضاً بالتخطيط فوق الصوتي. اكتشاف دقات قلب الجنين خلال التخطيط فوق الصوتي، قد تدل على أن الاجهاض التلقائي لم يحدث وما زال الحمل مستمراً. أما عدم وجود دقات قلب الجنين- في مرحلة حمل من المفروض أن تظهر بها- تدل على حدوث الاجهاض التلقائي. يُساعد التخطيط فوق الصوتي على استبعاد الحمل خارج الرحم وحالات أخرى ذو أعراض مشابهة.

من اهم المضاعفات:

بالاضافة الى ذلك يجب تجنب المواد السامة التي قد تُسبب الاجهاض التلقائي كالتدخين. ان الحفاظ على النظافة وتجنب العدوى تُقلل هي الأخرى من معدل حدوث الاجهاض التلقائي. علاج الاجهاض التلقائي اذا ما بدء الاجهاض التلقائي بالحدوث، فلا توجد طريقة لايقافه. هدف العلاج هو الحفاظ على الأم وتجنب المضاعفات. توجد عدة امكانيات علاج للاجهاض التلقائي، ويختلف استعمالها وفقاً لنوع الاجهاض التلقائي:

معظم حالات الاجهاض التلقائي لا تتطلب علاجاً خاصاً سوى المتابعة وتجنب المضاعفات. ان الاجهاض الكامل والاجهاض المهدد، هي معظم الحالات التي تحتاج للمتابعة فقط. يجب مراقبة المرأة الحامل للتأكد من عدم فقدان الدم الشديد. غالباً ما يخرج محتوى الحمل خلال أسبوع، لكن بعض الحالات قد تحتاج الى 3-4 أسابيع. من المهم التأكد من عدم وجود أعراض، علامات ومتابعة المريضة عن كثب. العلاج بالأدوية حالات الاجهاض التلقائي التي لا يخرج فيها محتوى الحمل لوحده يُمكن علاجها بالأدوية. تبرز هذه الحالات اذا ما كان الحمل متقدماً، أي بعد الأسبوع الثاني عشر. تُستخدم الأدوية لتقليص الرحم وبذلك تساعد على خروج محتوى الحمل من الرحم، كما انها تُقلل من النزيف. توجد أدوية عديدة تعمل على تقليص الرحم وتكون جميعها مجموعة تُسمى Oxytocics. المعالجة الجراحية يتم استخدام المعالجة الجراحية في الحالات التالية:

خلال الكشط يتم اخراج محتوى الرحم بأكمله ويشمل الجنين والمشيمة. يُساعد التوسيع والكشط على تشخيص سبب الاجهاض التلقائي كالعدوى، حيث يُمكن استخراج عينة من الرحم وزرعها في مزرعة جرثومية لتشخيص العدوى اذا ما وجدت. قد يؤدي اجراء التوسيع والكشط الى عدة مضاعفات وهي:

بعد الاجهاض التلقائي، يجب تجنب العملية الجنسية لمدة أسبوعين على الأقل، أو ادخال أي شيء الى المهبل كالسدادات القطنية. من المفضل الانتظار لعدة أسابيع قبل محاولة الحمل مرة أخرى. الاجهاض التلقائي يُسبب الكثير من الازعاج وخليط من المشاعر. واجب الطبيبوالطاقم المعالج تفهم المرأة وتقديم المساعدة النفسية، وغالباص ما تكون حاجة لتدخل العاملات الاجتماعيات.  |

|

|

|

#15 |

|

سرطان الأمعاء الغليظة.

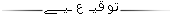

ما هو سرطان الأمعاء الغليظة سرطان الأمعاء الغليظة هو السرطان الذي ينشأ في الجزء الأخير من الجهاز الهضمي، أي القولون (Colon) والمستقيم (Rectum)، لذا يُسمى أيضاً بسرطان القولون والمستقيم (Colorectal Cancer). سرطان الأمعاء الغليظة هو ثالث أنواع السرطان في العالم ويُصيب كبار السن، كما أنه السبب الثالث للموت من السرطان. قد يؤدي لأعراض كألم البطن، انسداد الأمعاء أو الدم في البراز ويؤدي لمضاعفات اذا ما انتشر الى الأعضاء المجاورة. سرطان الأمعاء الغليظة يستطيع الانتشار الى أعضاء بعيدة كالكبد. توجد عدة امكانيات علاج لسرطان الأمعاء الغليظة كالمعالجة الجراحية، العلاج بالأشعة والعلاج الكيميائي، ويُمكن شفاء سرطان الأمعاء الغليظة بعد العلاج. نظراً لأن سرطان الأمعاء الغليظة هو حالة شائعة، ويُمكن علاجه لذلك فانه من المهم تحري سرطان الأمعاء الغليظة وذلك لعلاجه في مراحله المبكرة والشفاء منه. يُصيب سرطان الأمعاء الغليظة حوالي 5-6% من الأشخاص، أي شخص من كل عشرين. يُصيب سرطان الأمعاء الغليظة كبار السن في معظم الحالات، أي بعد سن الخمسين. الأمعاء الغليظة الأمعاء الغليظة هي الجزء الأخير من الجهاز الهضمي، وتبدأ بعد انتهاء الأمعاء الدقيقة وتمتد حتى فتحة الشرج. تقع الأمعاء الغليظة في البطن وتأخذ شكلاً مربعاً حيث أنها تُحيط الأمعاء الدقيقة وتكون في محيط البطن. تتكون الأمعاء الغليظة من عدة أجزاء حيث تبدأ الأمعاء الغليظة بالمعي الأعور (Cecum)، وهو الجزء الأول ويقع في البطن السفلى الأيمن. من ثم القولون الصاعد في الجهة اليُمنى من البطن، ومن ثم القولون المُستعرض الموجود في أعلى البطن ويمر للجهة اليسرى من البطن ليتحول للقولون النازل. يتقدم القولون النازل، ليصل الى المستقيم (Rectum) وهو اخر أجزاء القولون ويتصل بالشرج (Anus). يُبطن القولون والمستقيم بغشاء مخاطي. توجد شرايين عديدة تسقي الأمعاء الغليظة. الأوعية اللمفاوية تنصب في العقد اللمفاوية الموجودة في الحوض والبطن حول الأمعاء الغليظة. أسباب وعوامل خطورة سرطان الأمعاء الغليظة العديد من العوامل البيئية والوراثية قد تزيد من خطورة سرطان الأمعاء الغليظة، كما أن أمراض عديدة قد تزيد من احتمال الاصابة بسرطان الأمعاء الغليظة. أهم العوامل هي: السن: يُصيب سرطان الأمعاء الغليظة كبار السن خاصةً بعد سن الخمسين، ومن النادر أن يحدث قبل ذلك، الا في حالات مُعينة حيث توجد أمراض وراثية. التاريخ العائلي: اصابة أقرباء في العائلة بسرطان الأمعاء الغليظة، خاصةً أقرباء الدرجة الأولى (أي الوالدين والاخوة والاخوات)، يزيد من احتمال الاصابة بسرطان الأمعاء الغليظة. كما أن اصابة أحد أقرباء العائلة بسرطان الأمعاء الغليظة قبل سن ال 55 يزيد أكثر من خطورة الاصابة به.

متلازمة لينش (HNPCC/ Lynch Syndrome): مرض وراثي اخر يزيد من احتمال الاصابة بسرطان الامعاء الغليظة. رغم أنه أكثر شيوعاً من داء السلائل القولوني، الا أنه لا يزال نادراً بين الأشخاص. يُصيب سرطان الأمعاء الغليظة مرضى متلازمة لينش بعد سن الخمسين أو أصغر من ذلك. بالاضافة الى سرطان الأمعاء الغليظة، فان المتلازمة تزيد من خطورة الاصابة بأنواع أخرى من السرطان كسرطان الرحم، المبيض، الكلى، والمثانة. رغم جميع هذه العوامل، توجد عوامل قد تقي من سرطان الأمعاء الغليظة أهمها تناول الأسبيرين (Aspirin)، والأدوية مضادات الالتهاب اللاستيرويدية (NSAIDS- non steroidal anti inflammatory drugs)، والكالسيوم. أعراض سرطان الأمعاء الغليظة يكون سرطان الأمعاء الغليظة عديم الأعراض، خاصةً في المراحل المبكرة منه. رغم ذلك فانه يؤدي لأعراض وعلامات عديدة وذلك نتيجة بروزه الى جوف الأمعاء الغليظة أو نحو جدار الأمعاء الغليظة. تتغير أعراض سرطان الأمعاء الغليظة وفقاً لموقعه، في الجانب الأيمن، الأيسر أو المستقيم. يؤدي سرطان الأمعاء الغليظة للأعراض التالية:

الدم الأحمر البارز والذي يُمكن رؤيته بالعين المجردة في المرحاض. قد يصبغ الدم البراز ويُصبح البراز أسود اللون وذو رائحة كريهة.

تُستخدم اختبارات عديدة في حال سرطان الأمعاء الغليظة، وهدفها التشخيص، تصنيف مراحل سرطان الأمعاء الغليظة، تقدير انتشار سرطان الأمعاء الغليظة ومتابعة الحالة. أهم الاختبارات هي:

اختبار انزيمات الكبد، وقد تكون الانزيمات مرتفعة اذا ما انتشر الورم للكبد. المؤشرات السرطانية في الدم: المؤشرات السرطانية هي مواد تُفرزها انواع السرطان المختلفة. في حال سرطان الأمعاء الغليظة، فان الورم يُفرز المؤشر CEA والذي يرتفع في الدم. أمراض وأنواع سرطان أخرى تؤدي لارتفاع المؤشر CEA. لذا فانه يُستخدم لمتابعة حالات سرطان الأمعاء الغليظة بعد العلاج وليس للتشخيص. · اختبار الدم الخفي في البراز: الاختبار هو فحص لوجود دم في البراز، الغير ظاهر للعين، بعد أن يُعطي المريض عينة من البراز. · تنظير القولون (Colonoscopy): يتم خلاله ادخال أنبوب طويل من فتحة الشرج الى القولون. في طرف الأنبوب توجد كاميرا تتصل بشاشة ويمكن للطبيب أن يشاهد جوف القولون. يُستعمل الجهاز لرؤية جوف الأمعاء الغليظة ولتشخيص سرطان الأمعاء الغليظة، حيث يكون ورماً ظاهراً للعين. كما يمكن خلال الاختبار استخراج عينة. بالاضافة الى التشخيص فان تنظير القولون يُساعد في حالات معينة لعلاج السلائل. · الخزعة (Biopsy): يُجرى هذا الاختبار خلال تنظير القولون، والخزعة هو استخراج عينة من الورم السرطاني في الامعاء، ومن ثم فحصها تحت المجهر في المختبر. يُعتبر الاختبار الأفضل والأكثر نوعية ودقة لتشخيص سرطان الأمعاء الغليظة. لا يمكن تشخيص داء الأمعاء الالتهابي دون عينة. · حقنة الباريوم (Barium Enema): الباريوم هي مادة تظهر بيضاء اللون عند تصويرها بالأشعة. يتم حقن الباريوم للشرج ويمتد الباريوم في كل القولون. من ثم يتم تصوير البطن بالأشعة، وعندها يمكن رؤية القولون الممتلئ بالباريوم الأبيض اللون. اذا ما كانت هناك تغييرات نتيجة سرطان الأمعاء الغليظة أو تضيقات أو توسع للقولون، يمكن ملاحظتها. · التصوير الطبقي المحوسب (CT- Computerized Tomography): يُستخدم التصوير الطبقي المحوسب لتشخيص سرطان الأمعاء الغليظة وملاحظة انتشاره بالنقائل الى الكبد، الدماغ أو الرئتين. · التصوير بالأشعة السينية للصدر (CXR- Chest X Ray): والهدف من هذا الاختبار هو اكتشاف انتشار سرطان الثدي الى الرئتين. لكي يتم تشخيص سرطان الأمعاء الغليظة، هناك حاجة لعينة بالاضافة الى اثبات بالاختبارات التصويرية بوجود سرطان الأمعاء الغليظة. تصنيف مراحل سرطان الأمعاء الغليظة بعد التشخيص، توجد أهمية لتصنيف مرحلة سرطان الأمعاء الغليظة، ويعني الأمر معرفة المرحلة التي يوجد فيها سرطان الأمعاء الغليظة. تكمن الأهمية في تغيير العلاج، حيث أن العلاج يتغير وفقاً لمرحلة سرطان الأمعاء الغليظة. يُستخدم الاختبارات اعلاه، العينة والاختبارات التصويرية، لتصنيف مراحل سرطان الامعاء الغليظة. يتم التصنيف تبعاً للمعايير التالية: · عمق اختراق الورم السرطاني لجدار الأمعاء الغليظة، وهو أمر يُمكن ملاحظته خلال فحص العينة في المختبر. · انتشار سرطان الأمعاء الغليظة الى العقد اللمفاوية، ويُمكن اكتشاف الأمر بالاختبارات التصويرية أو خلال العملية الجراحية. · انتشار سرطان الأمعاء الغليظة الى أعضاء اخرى حسب الاختبارات التصويرية. يتم تصنيف سرطان الأمعاء الغليظة الى أربعة مراحل، حيث في المرحلة الأولى يكون الورم محدوداً في الأمعاء ولا يخترق الجدار، وفي المرحلة الرابعة يكون قد انتشر بالنقائل الى أعضاء أخرى. ان المراحل الأولى حتى الثالثة هي الحالات الموضعية لسرطان الأمعاء الغليظة، والمرحلة الرابعة هي سرطان الأمعاء الغليظة المُنتشر. علاج سرطان الأمعاء الغليظة يشمل علاج سرطان الأمعاء الغليظة عدة امكانيات وهي: · المعالجة الجراحية. · العلاج الكيميائي. · العلاج بالأشعة، والذي لا يُستخدم كثيراً. يختلف العلاج وفقاً لمرحلة سرطان الأمعاء الغليظة، ويجب على الطبيب اختيار العلاج المناسب للمريض. من المهم الأخذ بالحسبان أمور اخرى كعمر المريض، أمراض أخرى، والقدرة على تحمل الأعراض الجانبية. لعلاج المرجلة الرابعة فان العلاج يكون بالعلاج الكيميائي فقط، دون الجراحة. المعالجة الجراحية غالباً ما يبدا علاج سرطان الأمعاء الغليظة بالمعالجة الجراحية، وهدفها استئصال مقطع القولون الذي يحوي الورم السرطاني وأنسجة أخرى من حوله. جميع العمليات تتم بعد التخدير الكلي وتوجد أنواع عديدة من العمليات التي يُمكن أن يُجريها الجراح، حيث يختلف اختيار الجراح وفقاً لموقع سرطان الأمعاء الغليظة واختراقه للجدار. تُجرى العمليات الجراحية لاستئصال القولون او المستقيم لعلاج سرطان الأمعاء الغليظة من المراحل الأولى حتى الثالثة.. قد يحتاج الجراح الى استئصال جزء من القولون أو أكمله. غالباً ما يتم وصل الأطراف المتبقية ببعضها بعد الاستئصال، الا ان الأمر قد لا يتم وعندها يُجرى ما يُسمى بفغر القولون (Colostomy). فغر القولون (Colostomy) هو اجراء يتم فيه اخراج طرف الأمعاء الغليظة الى فتحة في الجلد، ومن ثم ايصاله بكيس يتجمع فيه البراز. يُجرى فغر القولون لتقليل احتمال العدوى في القولون. يكون فغر القولون حلاً مؤقتاً، ويمر المريض بعملية أخرى بعد عدة أشهر لوصل أطراف القولون ببعضها. خلال العملية الجراحية يتم استخراج العقد اللمفاوية وفحصها لوجود سرطان فيها. العمليات التي قد تُجرى في المرحلة الرابعة من سرطان الأمعاء الغليظة هي العمليات لاستئصال النقائل من الأعضاء المصابة بها، كالكبد، الرئتين والدماغ. بما ان العمليات الجراحية تُجرى في منطقة أسفل البطن والحوض، قد تظهر أعراض جانبية وتشمل: · النزيف الداخلي. · العدوى داخل الأمعاء. · التهاب الجرح الجراحي واحمراره وخروج افرازات منه. · احتباس البول (Urinary Retention): وهو شائع نسبياً ويكون نتيجة للألم بعد العملية، الا أنه يزول خلال عدة أيام. · سلس البراز: نتيجة لضر للمصرة الشرجية الداخلية. · ضرر للأعصاب مما قد يؤدي لضعف الانتصاب وفقان الشهوة الجنسية. تبرز هذه الأعراض الجانبية خاصةً عند استئصال المستقيم، لكن حالياً عمليات جراحية موضعية تقوم بالعلاج وتؤدي لأقل أعراض جانبية مما كان في السابق. العلاج الكيميائي العلاج الكيميائي هو علاج بأدوية تُبطئ تكاثر الخلايا أو تُوقفه كلياً. يؤثر العلاج الكيميائي على الخلايا التي تتكاثر بسرعة (كخلايا السرطان) وبذلك يمكن علاج السرطان، كلياً أو جزئياً. الا أن لهذه الأدوية أعراض جانبية وخاصةً على الأنسجة التي تتكاثر خلاياها بسرعة كخلايا الدم، الجهاز الهضمي وأخرى. أغلب الأدوية الكيميائية تُعطى عن طريق الوريد وليس بالفم، ويتم تناولها مرة في الأسبوع ولمدة عدة أسابيع. كل دورة علاج هي عبارة عن عدة أسابيع من تناول الأدوية الكيميائية. يتم استخدام العلاج الكيمائي في سرطان الأمعاء الغليظة في الحالات التالية: · علاج اضافي بعد المعالجة الجراحية لمرضى المرحلة الثالثة، وبعض مرضى المرحلة الثانية. · علاج المرحلة الرابعة. · علاج سابق للمعالجة الجراحية في حالات مُعينة من سرطان المستقيم. أهم الأدوية التي يتم استخدامها هي: · مجموعة الفولفوكس (Folfox): وتشمل ثلاثة أدوية- 5-FU، Leucovorine ، Oxaliplatine. · مجوعة الفولفيري (Folfiri): وهي أقل استعمالاً وتشمل- 5-FU، Leucovorine، Irrinoticane. · الأدوية المضادة لنمو الأوعية الدموية: وهي أدوية تمنع من نمو الأوعية الدموية في الورم السرطاني وبذلك تؤدي الى موت الخلايا السرطانية، أهمها (Bevasizumab (Avastin. · أدوية تعمل كمضادات نوعية للخلايا السرطانية وتوقف تكاثرها وتؤدي الى تراجع الورم: Cetuximab (Erbitux). قد تؤدي أدوية العلاج الكيميائي الى أعراض جانبية كتساقط الشعر، تعب، ارهاق، الغثيان والقيء، فقر الدم، قلة كريات الدم البيض مما يزيد من احتمال العدوى، وقلة صفائح الدم مما يزيد من احتمال النزيف، والاخدرار والنخز في الأطراف لأن العلاج الكيميائي قد يضر الأعصاب. العلاج بالأشعة العلاج بالأشعة يعني توجيه أشعة سينية (X- Ray) عالية الطاقة الى العضو المصاب بالسرطان. يؤدي الأمر الى ضرر للخلايا السرطانية، وبذلك يُسبب موتها. كما أن العلاج بالأشعة يمنع خلايا السرطان من الانتشار. غالباً ما يتم العلاج بالأشعة عند استلقاء المريض ومن ثم توجه الأشعة، من جهاز خاص، للعضو المُصاب. يتم العلاج بالأشعة 5-6 أيام في الأسبوع، ولمدة 5-6 أسابيع في أغلب الحالات. لا يُستخدم العلاج بالأشعة لعلاج سرطان القولون، انما يُستخدم لعلاج سرطان المستقيم فقط. يتم استخدام العلاج بالأشعة كعلاج سابق، أو اضافي للمعالجة الجراحية في حال سرطان المستقيم من المرحلة الثانية والثالثة، وذلك لتقليص الورم والقضاء على الورم السرطاني. غالباً ما يكون العلاج السابق للجراحة، علاجاً مُشتركاً بالاشعة والكيميائي أيضاً. قد يؤدي العلاج بالأشعة الى أعراض جانبية كالتهاب الأمعاء الدقيقة، التهاب المستقيم، تضيق الأمعاء الدقيقة، نزيف داخلي في البطن، وثقب الأمعاء. جميع هذه الأعراض قد تكون خطرة، لذا تُستخدم الأشعة لعلاج أورام تبعد عن الأمعاء الدقيقة. العلاج التلطيفي العلاج التلطيفي هو مجموعة من امكانيات العلاج التي يتم استخدامها عند وجود سرطان الأمعاء الغليظة في المراحل الرابعة والتي لا يُمكن علاجها. الهدف هو تلطيف الألم والأعراض، وتوفير حياة مناسبة للمريض. · استئصال النقائل: اذا ما وجد عدد قليل من النقائل، يُمكن استئصالها من العضو المصاب بها. من المتبع حالياً استئصال النقائل في الكبد، والأمر يوفر عدة سنين من الحياة للمرضى. يُمكن أحياناً استئصال النقائل في الدماغ أو الرئتين. · ادخال دعامة الى الأمعاء المتضيقة وذلك لتوسيعها. يُمكن ادخال الدعامة خلال تنظير القولون. · العلاج بالليزر يُسكن الألم. · العلاج بالأشعة الموضعية لتقليص الورم وأعراضه. · نقائل العظام: تؤدي نقائل العظام الى ألم في العظام وكسور في موقعها. يُمكن علاج نقائل العظام بالأشعة أو العلاج الكيميائي وذلك لتلطيف أعراضها والألم، أو العلاج بأدوية البيسفوسفانات (Bisphosphanate) والتي تُخفف من ألم العظام ومن احتمال الكسر. · من المهم أيضاً العلاج بأدوية مسكنة للألم لأن المرضى في هذه المراحل يشكون من ألم شديد. · يجب عدم اهمال مشاعر المريض ورغباته، ومساعدته عاطفياً وان كان ذلك بوجود العائلة، او باستدعاء طبيب نفساني لكي يُساعد المريض على المرور بمحنته. متابعة سرطان الأمعاء الغليظة بعد العلاج، من المهم متابعة حالات سرطان الأمعاء الغليظة. تستمر المتابعة لمدة سنين، والهدف هو ترصد الحالات التي قد تظهر مرة أخرى من سرطان الأمعاء الغليظة. غالباً ما تشمل المتابعة التالي: · القيام بتنظير القولون بعد العملية الجراحية، ومن ثم مرة كل 3-5 سنين. اذا وجدت السلائل يُمكن استئصالها. · القيام باختبار مؤشر CEA في الدم. · القيام بالتصوير الطبقي المحوسب مرة كل سنة. · زيارة الطبيب مرة كل 3-6 أشهر في البداية ومن ثم مرة كل سنة. خلال الزيارة سيقوم الطبيب بفحص جسدي ومن ثم يجب عرض نتائج الاختبارات. قد يُغير الطبيب برنامج المتابعة وفقاً للحالة. تحري سرطان الأمعاء الغليظة يُعتبر سرطان الامعاء الغليظة من الأمراض الشائعة التي تُصيب كبار السن. كما ان سرطان الأمعاء الغليظة يؤدي للوفاة في المراحل المتقدمة. نظراً لذلك تكمن أهمية كُبرى في اكتشاف سرطان الأمعاء الغليظة في المراحل المبكرة، وذلك من خلال اختبارات مُنتظمة لجميع الأشخاص لاكتشاف السلائل أو سرطان الأمعاء الغليظة وامكانية علاجه مُبكراً. الاختبارات المُستخدمة للتحري هي: · اختبار الدم الخفي في البراز: الاختبار هو فحص لوجود دم في البراز، الغير ظاهر للعين، بعد أن يُعطي المريض عينة من البراز. الا أن هذا الاختبار لا يستطيع اكتشاف جميع الحالات، وهو غير نوعي. رغم ذلك يتم اجراء الاختبار مرة كل سنة منذ سن الخمسين. · تنظير المعي السيني (Sigmoidoscopy): اختبار مشابه لتنظير القولون، لكنه محدود للمعي السيني والذي يكون قبل المستقيم. يُجرى الاختبار مرة كل خمسة سنوات. · تنظير القولون (Colonoscopy): الاختبار الأفضل والأكثر نوعية لتحري سرطان القولون والمستقيم. سلبيات الاختبار أنه قد يؤدي الى ثقب الأمعاء أحياناً قليلة. يُجرى مرة كل عشرة سنوات. من المتفق عليه في العالم اجراء اختبارات التحري كالتالي: · كل شخص لا يحمل أمراض وعوامل خطورة يتم اجراء اختبار الدم الخفي في البراز مرة كل سنة ابتداء من سن الخمسين، بالاضافة الى تنظير المعي السيني مرة كل خمس سنوات أو تنظير القولون مرة كل عشرة سنوات. · مرضى داء الأمعاء الالتهابي: يتعلق بدء التحري ووتيرة اجراء الاختبارات بمدى الضرر الذي يُسببه المرض للأمعاء. · في حال وجود التاريخ العائلي: وجود سرطان الأمعاء الغليظة لدى احد الأقرباء بعد سن الستين: يجب القيام بتنظير القولون منذ سن الخمسين مرة كل 5-10 سنوات أو عشرة سنوات قبل الجيل الذي مرض فيه قريب العائلة. وجود سرطان الأمعاء الغليظة لدى احد الأقرباء قبل سن الستين: يجب القيام بتنظير القولون منذ سن الأربعين مرة كل 5 سنوات أو عشرة سنوات قبل الجيل الذي مرض فيه قريب العائلة. · مرضى داء السلائل القولوني (FAP- Familial adenomatous polyposis) عليهم القيام بتنظير القولون منذ سن 20-25 مرة كل سنة.  |

|

|

|

#16 |

|

سرطان الرئة .

ما هو سرطان الرئة سرطان الرئة هو تكاثر خبيث وغير مُنتظم لخلايا موجودة في الرئة. يُشكل سرطان الرئة مُشكلة صحية عالمية كُبرى ذو تأثير كبير على حياة الانسان. يُعتبر سرطان الرئة السبب الأول للموت من السرطان، وغالباً ما يُصيب كبار السن، وهناك أمور عديدة تُشكل عوامل خطورة وأسباب أهمها التدخين. قد يؤدي سرطان الرئة الى أعراض كالسعال المزمن وضيق النفس، أو الى مضاعفات كارتفاع تركيز الكالسيوم في الدم. يملك سرطان الرئة القدرة على الانتشار الى أعضاء خارج الرئة، كالكبد، العظام وأخرى. يؤدي سرطان الرئة الى الوفاة في العديد من الحالات وذلك بسبب اكتشافه في المراحل المتأخرة وصعوبة علاجه. لذا تكمن أهمية كُبرى في تجنب سرطان الرئة والوقاية منه وذلك بتجنب عوامل الخطورة. تتوفر عدة امكانيات علاج لسرطان الرئة، كالمعالجة الجراحية، العلاج الكيميائي أو العلاج بالأشعة. يُصيب سرطان الرئة كبار السن، بعد سن الخمسين، ويُصيب شخصاً من بين كل 14 شخصاً. رغم ان حالات الوفاة التي قد يُسببها سرطان الرئة تتعلق بمرحلة سرطان الرئة، الا أن سرطان الرئة يُعتبر أبرز الأسباب للموت بسبب السرطان. وقد قلت الوفاة من سرطان الرئة منذ سنوات الثمانين. الرئة الرئة هي العضو المسؤول عن التنفس، ولكل شخص رئتان تقعان في القفص الصدري. ترتبط الرئتين بالجهاز التنفسي والذي يبدأ من جوف الأنف والفم ليتجمع ويشكل القصبة الهوائية (الرغامى- Trachea) والتي تمر في الرقبة ومن ثم الصدر، وتتشعب الى قصبات أخرى تبدأ بالقصبات الرئيسية- والتي تدخل الرئتين- وتتشعب هي الأخرى لقصبات أصغر داخل الرئتين. تُبطن القصبات الهوائية بغشاء مخاطي (Mucosa) والتي تحوي خلايا ظاهرية (Epithelia) وتقوم بافراز المخاط، كما توجد أنواع أخرى من الخلايا كالخلايا الغدية. تُقسم كل رئة الى فصوص (Lobes) وهي أقسام الرئة الرئيسية، حيث تحوي الرئة اليمينية ثلاثة فصوص والرئة اليسارية فصين. كما توجد عقد لمفاوية عند مدخل كل رئة. تُغلف كل رئة بغشاء شفاف يُسمى الجنبة الحشوية ( Visceral Pleura) ويمتد هذا الغشاء ليُبطن جدار القفص الصدري من الداخل أيضاً ويُسمى الجنبة الجدارية (Parietal Pleura). بين شقي الجنبة يوجد جوف صغير يحوي حوالي 15-20 مللتر من السائل. أنواع سرطان الرئة ينشأ سرطان الرئة غالباً من طبقة الخلايا الظاهرية التي تُبطن القصبات داخل الرئة. يتم تصنيف سرطان الرئة الى نوعين رئيسيين: · سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة (Non Small Cell Lung Cancer): ويُشكل 85% من سرطان الرئة. · سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة (Small Cell Lung Cancer): ويُشكل 15% من سرطان الرئة. لكل نوع من نوعي سرطان الرئة توجد أنواع أخرى عديدة تتعلق بمبنى الخلايا. تكمن أهمية تصنيف سرطان الرئة الى أنواع بسبب اختلاف العلاج بين النوعين الرئيسيين، كما أن سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة يُعتبر أكثر خطورة، وأقل استجابةً للعلاج من سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة. عوامل خطورة سرطان الرئة هناك عدة عوامل تؤدي الى سرطان الرئة، أبرزها التدخين. كما أن التعرض لمواد أخرى وعوامل وراثية تلعب دوراً مهماً في زيادة خطورة سرطان الرئة. أهم العوامل هي: · التدخين: يُعتبر التدخين أبرز عوامل الخطورة للاصابة بسرطان الرئة، وذلك لأنه يحوي العشرات من المواد المسرطنة. جميع أشكال التدخين تزيد من خطورة سرطان الرئة، السجائر، الأرجيلة الغليون وحتى مضغ التبغ. يُشكل التدخين أيضاً عامل خطورة لسرطان الفم، اللثة، القصبة الهوائية والحنجرة. تزداد الخطورة مع ازدياد كمية التدخين. تنخفض خطورة سرطان الرئة بعد الاقلاع عن التدخين لمدة 5-10 سنين على الأقل، ويبقى الاحتمال مرتفعاً خلال هذه الفترة، وحتى بعدها حيث أن المدخن يبقى دائماً بخطورة حدوث سرطان الرئة حتى ولو أقلع عن التدخين. · التدخين القسري: ان التعرض للتدخين عبر التواجد في بيئة مليئة بالتدخين يزيد أيضاً من خطورة سرطان الرئة. · عوامل بيئية: عوامل بيئية عديدة وخاصةً مواد مُسرطنة تؤدي لزيادة خطورة سرطان الرئة. قد يتم التعرض لهذه المواد خلال العمل او في البيئة أو البيت. أهم هذه العوامل هي: غاز الرادون: ويوجد في صناعة الفحم، الا أنه قد يوجد في جوف الأرض ومنها يتبخر الى البيوت ويتم استنشاقه. يفتقد غاز الرادون للرائحة واللون لذا لا يُمكن تمييزه. تقوم بعض الدول بفحص وجود الرادون في المناطق السكنية. الاسبست: يُستخدم في مصانع السيارات، السفن، وفي ورشات البناء. اذا ما تعرض الانسان للتدخين بالاضافة الى الاسبست فان الاحتمال يزداد أكثر. يؤدي الاسبست لسرطان الرئة بعد مرور 25-40 عاماً على الأقل. الارسنيك: معدن يوجد في المبيدات الحشرية المُستخدمة في الزراعة. معادن ثقيلة أخرى كالنيكل، الخروميوم وأخرى قد تؤدي لسرطان الرئة، ولكنها أقل أهمية. · الجيل: لا يحدث سرطان الرئة قبل سن الأربعين، ومُعظم الحالات تحدث في السن المتقدم، بعد سن الخمسين خاصةً. · أمراض الرئة السابقة: أهم الأمراض المزمنة في الرئة التي تزيد من خطورة سرطان الرئة هي الداء الرئوي المسد المزمن (COPD- Chronic Obstructive Pulmonary Disease). · التغدية: توجد علاقة بين التغذية وبين سرطان الرئة، حيث أن تناول الدهنيات وقلة الفيتامينات تزيد من خطورة سرطان الرئة، بينما تناول الفواكه والخضار تقي من سرطان الرئة. · عوامل وراثية: توجد أهمية لعوامل وراثية، حيث أن وجود سرطان الرئة لدى أحد الأقرباء من الدرجة الأولى (الوالدين والاخوة والأخوات) يزيد من خطورة الاصابة بسرطان الرئة. أعراض سرطان الرئة رغم أن سرطان الرئة قد يكون عديم الأعراض، الا أن أعراض سرطان الرئة تظهر في مُعظم حالات سرطان الرئة، الا أن هذه الأعراض تُشبه اعراض أمراض رئوية أخرى أقل خطورة كالتهاب الرئة أو أمراض مزمنة أخرى. لذا ليس من السهل تشخيص سرطان الرئة في جميع الحالات. غالباً ما تكون أعراض سرطان الرئة مزمنة وتستمر لمدة طويلة، الا أنها قد تظهر بشكل مفاجئ في بعض الأحيان. أهم الأعراض هي:

عسر البلع (Dysphagia): وذلك نتيجة انتشار سرطان الرئة الى المريء أو الضغط عليه من الخارج.

بما أن سرطان الرئة هو ورم خبيث، لديه القدرة على الانتشار الى أعضاء أخرى بعيدة عن الرئة وذلك بواسطة انتقال خلايا سرطانية عبر الأوعية الدموية. تُسمى الخلايا التي تنتشر بالنقائل (Metastases). أهم الأعضاء التي قد ينتشر اليها سرطان الرئة هي: · العقد اللمفاوية الصدرية. · الرئة الأخرى. · العظام: اذا ما وصلت النقائل الى العظام، تنتشر الى الفقرات، عظام الحوض أضلاع القفص الصدري وتؤدي لألم وكسور.

ان سرطان الرئة هو داء مزمن وصعب، وله تأثير على جميع الأجهزة والأعضاء في الجسم وقد يؤدي الى مضاعفات عديدة تتعلق بالجهاز المصاب. أبرز المضاعفات هي كالتالي: · افراز الهرمونات: في بعض الحالات فان سرطان الرئة يستطيع افراز الهرمونات ويؤدي الأمر الى فرط الهرمونات وأعراض ناتجة من ذلك. أهم الهرمونات هي: افراز البروتين المرتبط للهرمون الدريقي (PTH- Related Protein): مما يؤدي لارتفاع نسبة الكالسيوم في الجسم ويسبب أعراض في الجهاز الهضمي، العظام والدماغ. الجفاف وانخفاض نسبة الصوديوم (أي الملح) نتيجة افراز الهرمون ADH. هرمونات أخرى يتم افرازها الا أنها أقل أهمية وغالباً لا تؤدي لأعراض. · مضاعفات عصبية تؤدي الى ضعف العضلات أو الاخدرار أو فقدان القدرات العقلية دون انتشار سرطان الرئة الى الدماغ، الا أن هذه المضاعفات نادرة. · تعجر الأصابع (Clubbing): تغيير في شكل أصابع اليد أو أصابع القدم، مما يؤدي لزيادة سمك اللحم تحت الأظافر. عندها تنشأ زيادة في قاعدة الاظفر. · فقر الدم.

· التهاب الجلد وظهور طفح جلدي. · التهاب الشغاف (Endocarditis). من الجدير بالذكر أن جميع هذه المضاعفات قد تظهر دون انتشار سرطان الرئة الى الأعضاء المصابة. تشخيص سرطان الرئة ان تشخيص سرطان الرئة وفقاً للأعراض والتاريخ المرضي صعباً بعد الشيء، رغم ذلك اذا ما شكى احدهم من الأعراض أعلاه ولمدة مُستمرة عليه التوجه للطبيب. يقوم الطبيب بالسؤال عن التاريخ المرضي ويقوم بالفحص الجسدي، وخاصةً في الرئة لاكتشاف أعراض وعلامات سرطان الرئة. الا أن الطبيب يحتاج لاختبارات لتشخيص سرطان الرئة. كما أن الاختبارات تُستخدم لتشخيص المضاعفات، تقدير انتشار سرطان الرئة وتصنيف مراحل سرطان الرئة. يحتاج الطبيب الى اختبارات تصويرية تُثبت وجود ورم أو كتلة في الرئة، واذا ما وجدت يحتاج الطبيب لاستخراج عينة من الورم. · اختبارات الدم: لا تُستخدم اختبارات الدم لتشخيص سرطان الرئة، الا انها تُساعد في اكتشاف مضاعفات مثل: تعداد الدم الكامل (CBC- Complete Blood Count) لاكتشاف فقر الدم. انزيمات الكبد والتي قد تكون مرتفعة عند انتشار سرطان الرئة للكبد. اختبار الشوارذ في الدم: ويدل على ارتفاع الكالسيوم أو انخفاض الصوديوم. اختبار الهرمونات في الجسم والتي قد ترتفع كجزء من مضاعفات سرطان الرئة. · الاختبارات التصويرية: الهدف من اجراء الاختبارات التصويرية هو تحديد مكان، حجم الورم السرطاني وانتشاره الى أعضاء أخرى. كما أن الاختبارات التصويرية تلعب دوراً مهماً في تصنيف مراحل سرطان الرئة. أهم الاختبارات التصويرية هي: التصوير بالأشعة السينية للصدر (CXR- Chest X-Ray): يستطيع هذا الاختبار تصوير الصدر واكتشاف وجود كتلة سرطانية في الرئتين. التصوير الطبقي المحوسب (CT- Computerized Tomography): ويمكن تصوير الصدر فقط لتشخيص سرطان الرئة، كما بالامكان تصوير أعضاء أخرى وعندها الملاحظة اذا ما كان السرطان منتشراً أم لا. التصوير المقطعي بالاصدار البوزيتروني (PET- Positron Emission Tomography): اختبار تصويري اخر، وتكمن أهميته في امكانية تشخيص الأورام السرطانية الصغيرة في الرئة أو أعضاء أخرى، والتي لا يقدر التصوير الطبقي المحوسب اكتشافها. التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI- Magnetic Resonance Imaging): ويتم اجرائه للدماغ فقط اذا ما وجدت اعراض تُشير على انتشار سرطان الرئة الى الدماغ. مسح العظام (Bone Scan): يتم اجرائه اذا ما وجدت اعراض تدل على انتشار سرطان الرئة الى العظام. · خزعة الرئة (Lung Biopsy): لكي يكتمل التشخيص، يجب اجراء خزعة واستخراج عينة من الورم السرطاني الرئوي. بعدها يتم فحص العينة في المختبر تحت المجهر، وبذلك يتم التعرف على الورم، تحديد اذا ما كان ورماً سرطانياً، تحديد نوعه وللأمر تأثير على العلاج. بالاضافة الى استخراج عينة من الورم نفسه، يُمكن استخراج عينة من العقد اللمفاوية الصدرية لتحديد انتشار سرطان الرئة اليها. يُمكن استخراج العينة بعدة طرق لاجراء خزعة الرئة وتشمل: تنظير القصبات (Bronchoscopy): اجراء يتم فيه ادخال أنبوب من الفم الى القصبات الهوائية. يكون الأنبوب مصحوباً بكاميرا في طرفه وبذلك يستطيع الطبيب رؤية داخل القصبات الهوائية، الورم واستخراج عينة اذا ما لزم. استخراج عينة بالابرة: ويتم استخراج العينة بعد ادخال ابرة عبر الجلد الى مكان الورم وذلك بمساعدة التصوير الطبقي المحوسب (CT). العملية الجراحية: في بعض الأحيان لا يُمكن استخراج العينة بواسطة الاجراءات أعلاه وعندها توجد حاجة لاجراءعملية جراحية، لاستئصال الورم او فقط لاستخراج العينة دون استئصال الورم السرطاني. تصنيف مراحل سرطان الرئة تصنيف مراحل سرطان الرئة هو الخطوة القادمة بعد تشخيص سرطان الرئة نهائياً، والهدف منها هو تحديد مرحلة سرطان الرئة. من المهم تحديد مرحلة سرطان الرئة وذلك لأن العلاج يتعلق بشدة بمرحلة سرطان الرئة، كما أن توقعات الوفاة تزداد كلما كان سرطان الرئة في مرحلة متقدمة. يختلف تصنيف مراحل سرطان الرئة وفقاً لنوع سرطان الرئة. تصنيف مراحل سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة يتم تصنيف مراحل سرطان الرئة ذو الخلايا الغير صغيرة الى أربعة مراحل أساسية، وذلك وفقاً للمعايير التالية: · حجم وموقع الورم السرطاني. · انتشار سرطان الرئة الى العقد اللمفاوية أو أنسجة في الصدر. · وجود النقائل وانتشار سرطان الرئة الى أعضاء خارج الصدر. المراحل الأولى حتى الثالثة هي المراحل الموضعية لسرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة ويتم علاجها بشكل مُختلف عن المرحلة الرابعة، والتي هي مرحلة مُنتشرة ومتقدمة من سرطان الرئة ذو الخلايا الغير صغيرة. تصنيف مراحل سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة يوجد فرق شاسع بين طبيعة سرطان الرئة ذو الخلايا الغير صغيرة، وسرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة. حيث أن الأخير يتم تصنيفه الى مرحلتين: · سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة المحدود (Limited): المحدود في جانب واحد من الصدر. · سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة الواسع (Extensive)، حيث ينتشر سرطان الرئة الى جانبي الصدر أو الى أعضاء بعيدة بالنقائل. من المهم التمييز بين المرحلتين لأن العلاج يختلف جداً. علاج سرطان الرئة ان علاج سرطان الرئة هو موضوع معقد وصعب، حيث ورغم تقدم امكانيات العلاج لا يزال سرطان الرئة أبرز داء سرطاني يؤدي للوفاة. يتعلق العلاج بعدة أمور كجيل المريض، وضعه الصحي ووجود أمراض سابقة، القدرة على تحمل الأعراض الجانبية. الا أن تحديد العلاج يتم وفقاً لأمرين: نوع سرطان الرئة، ومرحلة سرطان الرئة. يجب اختيار العلاج المناسب لكل حالة من حالات سرطان الرئة وفقاً للأمور اعلاه. امكانيات العلاج المتوفرة لسرطان الرئة هي: · المعالجة الجراحية لاستئصال الورم السرطاني أو استئصال الرئة. · العلاج الكيميائي. · العلاج بالأشعة. المعالجة الجراحية تُجرى المعالجة الجراحية فقط لسرطان الرئة ذو الخلايا الغير صغيرة، للمراحل الأولى حتى الثالثة اذا أمكن جراحتها. هدف المعالجة الجراحية هو استئصال الورم السرطاني في الرئة، أو استئصال الرئة. عدا عن استئصال الورم، قد يتطلب العلاج استئصال العقد اللمفاوية الصدرية وذلك اذا ما كانت مصابة. جميع العمليات الجراحية تُجرى بعد التخدير الكلي ويُجريها جراح الصدر والرئة. من المهم التأكد قبل العملية الجراحية أن الباقي من الرئة سيكفي للقيام بوظيفة التنفس، لذلك قد يُجري الطبيب اختبارات خاصة للأمر. خلال جميع العمليات الجراحية يتم شق الجلد في منطقة الصدر، ومن ثم شق الصدر حتى الوصول الى الورم واستئصاله. أنواع العمليات هي: · استئصال الفص (Lobectomy): استئصال كلي للفص الذي يحوي الورم السرطاني. · استئصال الرئة (Pneumonectomy): استئصال كلي للرئة التي تحوي الورم السرطاني. يستطيع الانسان العيش مع رئة واحدة فقط، شرط أن تكون الرئة الأخرى سليمة وقادرة على القيام بوظيفتها. لا يتم استئصال الورم لوحده لأن احتمال تنكس سرطان الرئة بعد ذلك مرتفع. بالاضافة الى استئصال الرئة أو الفص، قد يقوم الجراح باستئصال العقد اللمفاوية الصدرية. غالباً ما يتم اضافة العلاج الكيميائي بعد المعالجة الجراحية. يُمكن استبدال العملية الجراحية بالعلاج بالأشعة لمرضى المرحلة الأولى اللذين لا يُمكن اجراء الجراحة لهم. العلاج الكيميائي العلاج الكيميائي هو علاج بأدوية تُبطئ تكاثر الخلايا أو تُوقفه كلياً. يؤثر العلاج الكيميائي على الخلايا التي تتكاثر بسرعة (كخلايا السرطان) وبذلك يمكن علاج السرطان، كلياً أو جزئياً. الا أن لهذه الأدوية أعراض جانبية وخاصةً على الأنسجة التي تتكاثر خلاياها بسرعة كخلايا الدم، الجهاز الهضمي وأخرى. أغلب الأدوية الكيميائية تُعطى عن طريق الوريد وليس بالفم، ويتم تناولها مرة في الأسبوع ولمدة عدة أسابيع. كل دورة علاج هي عبارة عن عدة أسابيع من تناول الأدوية الكيميائية. يُستخدم العلاج الكيميائي في الحالات التالية: · علاج اضافي لعلاج سرطان الرئة ذو الخلايا الغير صغيرة في المراحل الأولى حتى الثالثة. · علاج سابق للعملية الجراحية في حال سرطان الرئة ذو الخلايا الغير صغيرة في المرحلة الثالثة. · علاج سرطان الرئة ذو الخلايا الغير صغيرة في المرحلة الرابعة. · علاج سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة المحدود والواسع. العلاج الأفضل هو العلاج بنوعين من الأدوية. أدوية عديدة يُمكن استخدامها لعلاج سرطان الرئة وتشمل: · Cisplatin. · Irrinotican. · Paclitaxel. · Etoposide. أهم الأعراض الجانبية هي:

العلاج بالأشعة يعني توجيه أشعة سينية (X- Ray) عالية الطاقة الى العضو المصاب بالسرطان. يؤدي الأمر الى ضرر للخلايا السرطانية، وبذلك يُسبب موتها. كما أن العلاج بالأشعة يمنع خلايا السرطان من الانتشار. غالباً ما يتم العلاج بالأشعة عند استلقاء المريض ومن ثم توجه الأشعة، من جهاز خاص، للعضو المُصاب. يتم العلاج بالأشعة 5-6 أيام في الأسبوع، ولمدة 5-6 أسابيع في أغلب الحالات. يُستخدم العلاج بالأشعة في الحالات التالية: · علاج سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة المحدود. · العلاج التلطيفي لسرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة بالمرحلة الرابعة. · علاج سابق للعملية الجراحية في حال سرطان الرئة ذو الخلايا الغير صغيرة في المرحلة الثالثة. · علاج اضافي للعملية الجراحية في حال سرطان الرئة ذو الخلايا الغير صغيرة في المرحلة الثالثة. أبرز الأعراض الجانبية هي: · عسر البلع، وذلك اثر التهاب المريء. · التهاب الرئة. · انتفاخ الرئة والأنسجة المحيطة بها مما يؤدي لأعراض مشابهة لالتهاب الرئة. · ألم في الصدر في مكان الورم. · احمرار الجلد في الصدر. · ضيق النفس. العلاج التلطيفي (Palliative Therapy) العلاج التلطيفي هو مجموعة من امكانيات العلاج هدفها تلطيف الألم والأعراض لدى المريض، وذلك في الحالات المتقدمة من سرطان الرئة والتي لا يُمكن الشفاء منها، بعد أن انتشرت النقائل الى أعضاء تبعد عن الرئة. · بزل السائل الجنبي (Pleural Effusion Drainage): قد يؤدي سرطان الرئة الى تراكم السوائل في الجوف الجنبي حول الرئة، ويؤدي الأمر الى ضيق النفس. يُمكن تلطيف هذه الحالة بواسطة بزل السائل، ويعني استخراج السائل من مكانه باستخدام ابرة خاصة لذلك. يُمكن اجراء عملية جراحية لأجل ذلك أيضاً. · نقائل الدماغ: تؤدي نقائل الدماغ لأعراض عصبية عديدة ويُمكن علاجها بالمعالجة الجراحية لاستئصالها، أو علاجها بالأشعة اذا كانت متعددة. · نقائل العظام: تؤدي نقائل العظام الى ألم في العظام وكسور في موقعها. يُمكن علاج نقائل العظام بالأشعة أو العلاج الكيميائي وذلك لتلطيف أعراضها والألم، أو العلاج بأدوية البيسفوسفانات (Bisphosphanate) والتي تُخفف من ألم العظام ومن احتمال الكسر. · من المهم أيضاً العلاج بأدوية مسكنة للألم لأن المرضى في هذه المراحل يشكون من ألم شديد. · يجب عدم اهمال مشاعر المريض ورغباته، ومساعدته عاطفياً وان كان ذلك بوجود العائلة، او باستدعاء طبيب نفساني لكي يُساعد المريض على المرور بمحنته. اختيار العلاج المناسب يتعلق العلاج المناسب بنوع سرطان الرئة ومرحلته. من المهم اختيار العلاج المناسب لكل مريض وفقاً لحالته. علاج سرطان الرئة ذو الخلايا الغير صغيرة · المرحلة الأولى والثانية: يتم العلاج كالتالي: المعالجة الجراحية. علاج كيميائي اضافي. · المرحلة الثالثة: يتعلق الأمر بامكانية جراحة المرض، حيث أنه اذا كان الورم قابلاً للجراحة: علاج كيميائي والعلاج بالأشعة سويةً قبل المعالجة الجراحية. المعالجة الجراحية. أما اذا كان الورم غير قابلاً للجراحة، يتم العلاج بالأشعة والكيميائي سويةً. · المرحلة الرابعة: العلاج المناسب هو العلاج الكيميائي بالاضافة الى العلاج التلطيفي. علاج سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة · المرحلة المحدودة يتم علاجها بالأشعة والعلاج الكيميائي، وفي حالات قليلة جداً يتم اجراء المعالجة الجراحية. · المرحلة الواسعة يتم علاجها بالعلاج الكيميائي فقط. الوقاية من سرطان الرئة توجد أهمية كبرى للوقاية من سرطان الرئة، حيث أنه يُمكن تجنب سرطان الرئة بشكل ممتاز اذا ما ابتعدت الناس عن عوامل الخطورة. تتركز الوقاية من سرطان الرئة حالياً في تشجيع المدخنين على الاقلاع عن التدخين، وتجنبه كلياً. قد يحتاج المدخن الى مساعدة كتناول أدوية تُستخدم للاقلاع عن التدخين أو تلقي ارشادات خاصة، أو الالتقاء بمجموعات هدفها الاقلاع عن التدخين. على الطبيب مساعدة المدخن بجميع الوسائل الممكنة. كما أن الطبيب مُكلف بارشاد المدخن والشرح عن أضرار التدخين، وأبرزها سرطان الرئة. حتى اليوم لا يوجد فحص يُمكنه تحري سرطان الرئة بشكل ممتاز، ومن الأفضل الوقاية من سرطان الرئة.  |

|

|

|

#17 |

|

سرطان الكلى والمسالك البولية .

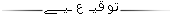

- سرطان الخلايا الكلوية.  ما هو سرطان الكلى سرطان الكلى هو سرطان يُصيب نسيج الكلى ويؤدي الى أورام خبيثة في الكلى. يؤدي سرطان الكلى الى أعراض كألم في الخصر، الحرارة المرتفعة، وجود الدم في البول. من الصعب اكتشاف سرطان الكلى في المراحل المُبكرة وذلك لأنه لا يُسبب أعراض مُبكرة. مع ذلك فان سرطان الكلى بطيء النمو ولا ينتشر بسرعة، مما يجعل علاجه والشفاء منه ممكناً، رغم اكتشافه المُتأخر. قد يؤدي سرطان الكلى الى مُضاعفات كتعويق وظائف الكلى. توجد عدة أنواع من سرطان الكلى، ويتغير العلاج وفقاً للنوع الموجود. يُمكن علاج سرطان الكلى بالمعالجة الجراحية لاستئصال الورم، أو المُعالجة المناعية في الحالات المُتقدمة. تُمثل أورام الكلى ما يُقارب 3% من الأورام لدى البالغين، وتظهر عادةً لدى كبار السن وتحديداً أجيال ال 60-70. الكلى والمسالك البولية الكلى هن عضوين في الجسم تُشبه بذر الفاصولياء، وتقع الكلى في الجدار الخلفي لجوف البطن، وتحديداً من جانبي العمود الفقري تحت الحجاب الحاجز. ان الضلعين الأخيرين من القفص الصدري يحميان الجانب الخلفي لكل كلية. تصل الكلى الى طول يُقارب ال 8-12 سم. في الكلى خلايا عديدة، ووظيفة الكلى هي تصفية الدم من الأملاح، الشوارذ والمواد السامة. كما أن الكلى تعمل على انتاج البول وافرازه الى المسالك البولية. ينتقل البول من الكلى الى المثانة، ماراً بحوض الكلى والحالب (Ureter) الذي يبدأ من الكلى، ومن ثم الى الاحليل (Urethra) ليخرج من الجسم. تُسمى الخلايا في نسيج الكلى بالخلايا الكلوية (Renal Cell). تُبطن المسالك البولية والمثانة والاحليل وحوض الكلى بطبقة من الخلايا وتُسمى بالخلايا الانتقالية (Transitional Cell). أنواع سرطان الكلى غالباً ما يتم تصنيف سرطان الكلى وفقاً للخلايا التي ينشأ منها. من المُتفق عليه أن سرطان الكلى يُصنف لنوعين أساسيين: · سرطان الخلايا الكلوية (RCC- Renal Cell Carcinoma): النوع الذي ينشأ من الخلايا الكلوية ويكون في الكلى فقط. ويُشكل 80-85% من أورام الكلى. · سرطان الخلايا الانتقالية (TCC- Transitional Cell Carcinoma): النوع الذي ينشأ من الخلايا الانتقالية، ويُمكن أن يُصيب الكلى، حوض الكلى، الحالب، المثانة أو الاحليل.ويُشكل ما يُقارب 10% من أورام الكلى من المهم جداً تصنيف أنواع سرطان الكلى، وذلك لأن الأعراض والعلاج قد تختلف من نوع لاخر. توجد أنواع أخرى من أورام الكلى والتي قد تكون خبيثة، أو حميدة (Benign)- أي أنها لا تنتشر- لكنها أقل انتشاراً وتُعتبر نادرة. ورم ويلمز (Wilms Tumor) هو ورم في الكلى وقد يُصيب الأطفال فقط. سرطان الخلايا الكلوية (RCC- Renal Cell Carcinoma) سرطان الخلايا الكلوية هو نوع السرطان الأبرز في الكلى ويُشكل ما يُقارب 80-85% من أورام الكلى. يؤدي سرطان الخلايا الكلوية الى أعراض عديدة، لكنه قد يؤدي للأعراض في المراحل المُتقدمة، مما يجعل تشخيصه مُتأخراً. يُصيب سرطان الخلايا الكلوية كبار السن، غالباً بعد سن الستين، ويُصيب الرجال أكثر من النساء بمرتين. مع العلاجات المتوفرة اليوم، فان تقريباً 70% من المرضى المُصابين بسرطان الخلايا الكلوية يبقون على قيد الحياة لمدة 5 سنين على الأقل. عوامل خطورة سرطان الخلايا الكلوية هناك عدة عوامل بيئية، وراثية أو أمراض تؤدي الى سرطان الخلايا الكلوية. أهم هذه العوامل هي:

الكحول. الا أن الأمر لم يُثبت نهائياً. أعراض وعلامات سرطان الخلايا الكلوية قد يكون سرطان الخلايا الكلوية عديم الأعراض، وذلك في أغلب الحالات، مما يجعل الأعراض تظهر في المراحل المتقدمة من سرطان الخلايا الكلوية. أهم الأعراض التي قد تظهر هي:

مُضاعفات سرطان الخلايا الكلوية يؤدي سرطان الخلايا الكلوية الى عدة مضاعفات، أهمها:

تشخيص سرطان الخلايا الكلوية اذا كُنت تشكو من أعراض ملائمة عليك التوجه للطبيب. يبدأ الطبيب بالسؤال عن الأعراض والعلامات التي قد تظهر في حال سرطان الخلايا الكلوية. كما أن الطبيب يقوم بفحص جسدي، وخاصةً فحص البطن ليلاحظ اذا ما وجدت كُتلة في الكلى. اذا ما اشتبه الطبيب بسرطان الخلايا الكلوية، سيقوم باجراء اختبارات. ان الاختبارات هدفها تشخيص سرطان الخلايا الكلوية أو مضاعفاته. أهم الاختبارات هي:

التصوير الطبقي المحوسب (CT- Computerized Tomography): ويمكن تصوير البطن فقط لتشخيص سرطان الخلايا الكلوية، كما بالامكان تصوير أعضاء أخرى وعندها الملاحظة اذا ما كان السرطان منتشراً أم لا. كما أن التصوير الطبقي المحوسب من أهم الاختبارات لتحديد مراحل الورم. يُمكن اجراء اختبارات تصويرية أخرى لكنها أقل استخداماً.

يتم تصنيف مراحل سرطان الخلايا الكلوية وفقاً لعدة معايير. والهدف من تصنيف مراحل سرطان الخلايا الكلوية هو تحديد العلاج المُلائم حيث أن العلاج يختلف تبعاً لمراحل سرطان الخلايا الكلوية. يتم التصنيف حسب المعايير التالية:

علاج سرطان الخلايا الكلوية ان علاج سرطان الخلايا الكلوية يختلف وفقاً لحجمه، ومرحلته. حيث أن العلاج في الحالات الموضعية (أي المراحل الأولى حتى الثالثة) يكون بالمعالجة الجراحية لاستئصال الورم. بينما يكون علاج الحالات المُتقدمة (أي المرحلة الرابعة) بالمعالجة المناعية وأدوية أخرى. المُعالجة الجراحية ان المعالجة الجراحية تتم في الحالات الموضعية لسرطان الخلايا الكلوية. والهدف من المُعالجة الجراحية هو استئصال الورم مع الحفاظ على أكبر جزء ممكن من الكلى. يوجد نوعين من العمليات الجراحية:

هناك امكانيات أخرى لعلاج ورم سرطان الخلايا الكلوية، والحفاظ على وظيفة الكلى، دون استئصال الكلية بأكملها. أهم هذه الامكانيات هي:

بعد المُعالجة الجراحية لا تحتاج أورام سرطان الخلايا الكلوية الى علاج اضافي. كما أن العلاج الكيميائي والعلاج بالأشعة لا يُساعد في علاج سرطان الخلايا الكلوية، لذا لا يتم استخدامهم. علاج سرطان الخلايا الكلوية المُتقدم (المرحلة الرابعة) عند وجود نقائل مُنتشرة في الجسم، فان سرطان الخلايا الكلوية يكون في مرحلته الرابعة. يختلف العلاج في هذه الحالة حيث أنه يشمل الامكانيات التالية:

o ضغط الدم المنخفض. o اضطراب نظم القلب. o الحرارة المرتفعة. o تراكم السوائل في الرئتين مما يؤدي للسعال وضيق النفس. نظراً لهذه الأعراض الجانبية، فان العلاج ب IL-2 يُعطى لمن يستطيع تحملها فقط. الأدوية المُضادة للأوعية الدموية (Anti Angiogenic Drugs): وهي أدوية تعمل كمضادات لنمو الأوعية الدموية. نظراً لأن سرطان الخلايا الكلوية مليء بالأوعية الدموية ويحتاج للأوعية الدموية والدم لكي ينمو ويتطور، فان اعاقة نمو الأوعية الدموية تؤدي الى موت الخلايا السرطانية. الأدوية الموجهة لخلايا سرطان الخلاي الكلوية، وهي أدوية حديثة نسبياً ولم تُثبت نجاعتها نهائياً. يتم استخدامها في بعض الحالات وخاصةً عند فشل العلاجات الأخرى. ان امكانيات العلاج بالأدوية لا تزال محدودة، ونجاعة العلاج في الحالات المُتقدمة من سرطان الخلايا الكلوية لا يزال أمراً قيد البحث. مُتابعة سرطان الخلايا الكلوية نظراً لأن سرطان الخلايا الكلوية قد يتنكس في حالات مُعينة، فان متابعة المريض بعد العلاج هي أمر مهم. حيث يقوم المريض بزيارة الطبيب مرة كل نصف سنة أو سنة، وربما يقوم الطبيب بالفحص الجسدي أو اجراء اختبارات الدم أو اختبارات تصويرية وذلك لتشخيص تنكس سرطان الخلايا الكلوية. توقعات سير المرض تتعلق امكانية الشفاء من سرطان الخلايا الكلوية بنوعه، حجمه ومرحلته. يُمكن القول أن الحالات الموضعية من سرطان الخلايا الكلوية يُمكن علاجها جراحياً ونسبة الشفاء تكون عالية، بعكس الحالات المتقدمة والمنتشرة من سرطان الخلايا الكلوية والتي تهبط فيها نسبة الشفاء بشكل ملحوظ. حوالي 70% من مرضى سرطان الخلايا الكلوية يبقون على قيد الحياة بعد مرور 5 سنين من التشخيص.  |

|

|

|

#19 |

|

سرطان الكلى والمسالك البولية

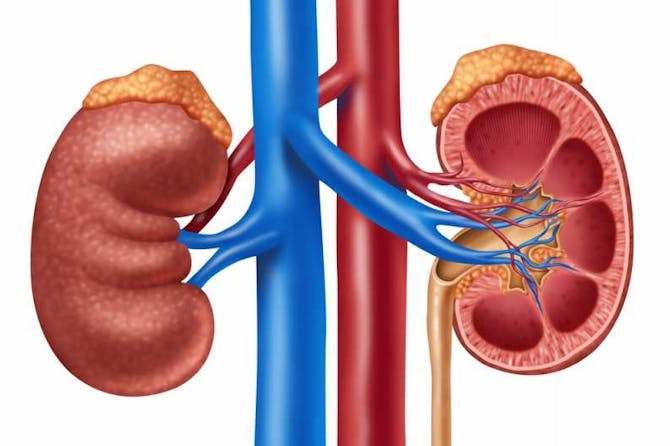

- سرطان الخلايا الانتقالية .  ما هو سرطان الكلى سرطان الكلى هو سرطان يُصيب نسيج الكلى ويؤدي الى أورام خبيثة في الكلى. يؤدي سرطان الكلى الى أعراض كألم في الخصر، الحرارة المرتفعة، وجود الدم في البول. من الصعب اكتشاف سرطان الكلى في المراحل المُبكرة وذلك لأنه لا يُسبب أعراض مُبكرة. مع ذلك فان سرطان الكلى بطيء النمو ولا ينتشر بسرعة، مما يجعل علاجه والشفاء منه ممكناً، رغم اكتشافه المُتأخر. قد يؤدي سرطان الكلى الى مُضاعفات كتعويق وظائف الكلى. توجد عدة أنواع من سرطان الكلى، ويتغير العلاج وفقاً للنوع الموجود. يُمكن علاج سرطان الكلى بالمعالجة الجراحية لاستئصال الورم، أو المُعالجة المناعية في الحالات المُتقدمة. تُمثل أورام الكلى ما يُقارب 3% من الأورام لدى البالغين، وتظهر عادةً لدى كبار السن وتحديداً أجيال ال 60-70. الكلى والمسالك البولية الكلى هن عضوين في الجسم تُشبه بذر الفاصولياء، وتقع الكلى في الجدار الخلفي لجوف البطن، وتحديداً من جانبي العمود الفقري تحت الحجاب الحاجز. ان الضلعين الأخيرين من القفص الصدري يحميان الجانب الخلفي لكل كلية. تصل الكلى الى طول يُقارب ال 8-12 سم. في الكلى خلايا عديدة، ووظيفة الكلى هي تصفية الدم من الأملاح، الشوارذ والمواد السامة. كما أن الكلى تعمل على انتاج البول وافرازه الى المسالك البولية. ينتقل البول من الكلى الى المثانة، ماراً بحوض الكلى والحالب (Ureter) الذي يبدأ من الكلى، ومن ثم الى الاحليل (Urethra) ليخرج من الجسم. تُسمى الخلايا في نسيج الكلى بالخلايا الكلوية (Renal Cell). تُبطن المسالك البولية والمثانة والاحليل وحوض الكلى بطبقة من الخلايا وتُسمى بالخلايا الانتقالية (Transitional Cell). أنواع سرطان الكلى غالباً ما يتم تصنيف سرطان الكلى وفقاً للخلايا التي ينشأ منها. من المُتفق عليه أن سرطان الكلى يُصنف لنوعين أساسيين: · سرطان الخلايا الكلوية (RCC- Renal Cell Carcinoma): النوع الذي ينشأ من الخلايا الكلوية ويكون في الكلى فقط. ويُشكل 80-85% من أورام الكلى. · سرطان الخلايا الانتقالية (TCC- Transitional Cell Carcinoma): النوع الذي ينشأ من الخلايا الانتقالية، ويُمكن أن يُصيب الكلى، حوض الكلى، الحالب، المثانة أو الاحليل.ويُشكل ما يُقارب 10% من أورام الكلى من المهم جداً تصنيف أنواع سرطان الكلى، وذلك لأن الأعراض والعلاج قد تختلف من نوع لاخر. توجد أنواع أخرى من أورام الكلى والتي قد تكون خبيثة، أو حميدة (Benign)- أي أنها لا تنتشر- لكنها أقل انتشاراً وتُعتبر نادرة. ورم ويلمز (Wilms Tumor) هو ورم في الكلى وقد يُصيب الأطفال فقط. سرطان الخلايا الانتقالية (TCC-Transitional Cell Carcinoma) سرطان الخلايا الانتقالية هو سرطان ينشأ من الخلايا الانتقالية، والتي تُبطن جوف المسالك البولية. أعضاء المسالك البولية هي:

لا يُشكل سرطان الخلايا الانتقالية سبباً بارزاً للوفاة، ويُمكن علاجه في مُعظم الحالات. الا أن سرطان الخلايا الانتقالية قد يظهر عدة مرات لدى المريض حتى بعد علاجه. يُصيب سرطان الخلايا الانتقالية الذكور أكثر من النساء، ويُصيب كبار السن بعد جيل الستين. كما أن سرطان الخلايا الانتقالية يُصيب بيض البشرة أكثر من غيرهم. عوامل خطورة سرطان الخلايا الانتقالية عوامل عديدة تؤدي لسرطان الخلايا الانتقالية، وقد تكون عوامل بيئية، وراثية أو أمراض في مسالك البول. يظن الأطباء بأن تعرض الخلايا الانتقالية للمواد السامة التي تُفرز في البول، هو العامل الأساسي لسرطان الخلايا الانتقالية. أهم عوامل الخطورة هي:

قد يكون سرطان الخلايا الانتقالية عديم الأعراض. وتتعلق الأعراض التي تظهر بموقع سرطان الخلايا الكلوية. أهم الأعراض هي:

قليلة هي الحالات التي يؤدي فيها سرطان الخلايا الكلوية الى الشعور بكتلة في الحوض أو في الخاصرة أو الكلية، وقليلاً ما يُمكن ملامسة الكتل الورمية خلال الفحص الجسدي. انتشار سرطان الخلايا الانتقالية تشخيص سرطان الخلايا الانتقالية اذا ما وجدت أعراض سرطان الخلايا الانتقالية لدى الشخص، عليه التوجه للطبيب. يشك الطبيب بسرطان الخلايا الانتقالية في جميع حالات البيلة الدموية بعد سن الأربعين. يقوم الطبيب بمراجعة التاريخ المرضي والسؤال عن الأعراض وعن عوامل الخطورة. كما أن الطبيب يقوم بالفحص الجسدي لاكتشاف علامات سرطان الخلايا الانتقالية. الا أن تشخيص سرطان الخلايا الانتقالية يعتمد كثيراً على الاختبارات. الاختبارات اختبارات عديدة يُمكن اجرائها لتشخيص سرطان الخلايا الانتقالية، أو تشخيص انتشاره. كما أن الاختبارات تُستخدم لتحديد مرحلة سرطان الخلايا الانتقالية، ولمتابعته وترصده.

التصوير الطبقي المحوسب (CT- Computerized Tomography): ويمكن تصوير الكلى والمسالك البولية لتشخيص سرطان الخلايا الانتقالية، كما بالامكان تصوير أعضاء أخرى وعندها الملاحظة اذا ما كان السرطان منتشراً أم لا. كما أن التصوير الطبقي المحوسب من أهم الاختبارات لتحديد مراحل الورم. صورة الحويضة الوريدية (IVP- Intravenous Pyelogram): خلال الاختبار يتم حقن الوريد بمادة صابغة تتباين في الأشعة السينية (X-Ray). تتجمع المادة الصابغة في الكلى ومن ثم تُفرز للمسالك البولية. يتم تصوير الكلى والمسالك البولية، بالأشعة السينية، بعد حقن المادة الصابغة وبذلك يُمكن رؤية المسالك البولية والكلى والأورام التي تبرز الى جوفها.

تصنيف مراحل سرطان الخلايا الانتقالية من المهم تصنيف مراحل سرطان الخلايا الانتقالي، وذلك لأن خطورة انتشاره، وبالتالي العلاج يختلف وفقاً لمرحلة سرطان الخلايا الانتقالية. يتم تصنيف مراحل سرطان الخلايا الانتقالية تبعاً لعدة معايير:

علاج سرطان الخلايا الانتقالية يختلف علاج سرطان الخلايا الانتقالية وفقاً لموقعه ولمرحلته:

تُجرى العمليات الجراحية لاستئصال ورم سرطان الخلايا الانتقالية. وتُعتبر المعالجة الجراحية أهم أنواع المعالجة وأكثرها نجاعةً. توجد عدة عمليات جراحية لاستئصال أورام سرطان الخلايا الانتقالية ، ويتعلق اختيار العملية بموقع الورم:

ان مُعظم حالات سرطان الخلايا الانتقالية تكون في المثانة، لذا هناك امكانيات علاج عديدة. كما أن علاج سرطان الخلايا الانتقالية في المثانة يختلف وفقاً لمرحلة الورم، سطحياً أو عميقاً. علاج سرطان الخلايا الانتقالية السطحي في المثانة (Superficial) يبدأ علاج سرطان الخلايا الانتقالية السطحي في المثانة بالمعالجة الجراحية لاستئصال الورم. ويتم استئصال الورم خلال تنظير المثانة، ويُسمى الاجراء بازالة الورم عبر الاحليل (TURT-Transurethral Remove Of Tumor). يتم اجراء العملية الجراحية في غرفة العمليات، بعد التخدير الكلي. يمكن الذهاب الى البيت بعد اجراء العملية بيوم. رغم امكانية استئصال الورم في المثانة، الا أن سرطان الخلايا الانتقالية قد يظهر مرة أخرى بعد العلاج، لذا من المفضل اضافة علاج اضافي. العلاج الاضافي (Adjuvant Therapy) هو علاج بأدوية بعد استئصال سرطان الخلايا الانتقالية السطحي في المثانة. نظراً لأن 50% من الأورام تعود لتظهر بعد المعالجة الجراحية، فان العلاج الاضافي ضروري. غالباً ما يكون العلاج الاضافي داخل المثانة، أي ان الأدوية تُدخل للمثانة مُباشرةً، وذلك لأن نجاعتها تكون أكبر. امكانيات العلاج الاضافي هي:

علاج سرطان الخلايا الانتقالية العميق في المثانة (Invasive) سرطان الخلايا الانتقالية العميق هو السرطان الذي يخترق طبقة العضلات في المسالك البولية. في هذه الحالة، بغض النظر عن مدى انتشار الورم، فان العلاج يختلف عن الحالات السطحية. امكانيات العلاج هي المعالجة الجراحية لاستئصال المثانة والعلاج الكيميائي. استئصال المثانة (Cystectomy)- يُمكن اجراء عملية جراحية مفتوحة لاستئصال المثانة والورم. يوجد نوعين من استئصال المثانة:

يتم وصل الحالبين بالأمعاء الدقيقة، لكن يُمكن تشكيل كيس من الأمعاء الدقيقة داخل البطن، يتجمع فيه البول. يستطيع المريض قسطرة الكيس واخراج البول منه. يتم انشاء مثانة من الأمعاء الدقيقة: حيث يُستأصل جزء من الأمعاء الدقيقة ويتم ترتيبه بشكل كروي يُشبه المثانة، ووصل الحالبين والاحليل اليها. يتعلق اختيار امكانية تجديد مجرى البول بحالة المريض وخبرة الجراح. أهم الأعراض الجانبية لهذه العملية الجراحية هي التهاب المثانة ومسالك البول، الطفح الجلدي عند فتحة الجلد، تسرب البول وأخرى. مضاعفات العمليات الجراحية هي:

يُمكن تناول الأدوية قبل اجراء العملية الجراحية أو بعدها. العلاج الأكثر استعمالاً يُسمى ب MVAC وهو اختصار للأدوية المستخدمة في العلاج الكيميائي. يتم اضافة العلاج الكيميائي اذا ما كان سرطان الخلايا الانتقالية في المثانة من المرحلة الثالثة وما فوق (أي حتى عند انتشار الورم). ان استخدام العلاج الكيميائي يزيد من احتمالات الشفاء، ويقلل من احتمال تنكس سرطان الخلايا الانتقالية. أهم الأعراض الجانبية للعلاج الكيميائي المستخدم هي: التعب، زيادة خطر العدوى، فقدان الشعر، قلاعيات الفم، الغثيان و القيء، ضعف السمع أو طنين في الأذنين، اخدرار أو وخز في الأطراف، والبيلة الدموية. غالباً ما تتوقف هذه الأعراض مع توقف تناول الأدوية. متابعة وترصد سرطان الخلايا الانتقالية رغم العلاج المتوفر لسرطان الخلايا الانتقالية، فان امكانية تنكس سرطان الخلايا الانتقالية لا تزال واردة في جميع الحالات، وخاصةً الحالات المتقدمة. لذا من المهم متابعة حالات سرطان الخلايا الانتقالية، وترصدها قبل ظهورها وانتشارها مرة أخرى. من المفضل أن يزور الطبيب المريض مرة كل 3-6 أشهر ويُجري تحليل البول واختبار السيتولوجيا في كل زيارة. تستمر المتابعة لمدة سنين. كما أن الاختبارات التصويرية، وخاصةً التصوير الطبقي المحوسب، مُهمة لترصد سرطان الخلايا الانتقالية والتأكد من عدم انتشاره.  |

|

|

|

#20 |

|

سرطان الثدي.

سرطان الثدي | Breast Cancer سرطان الثدي | Breast Cancer هو سرطان يُصيب نسيج الثدي، ويؤدي الى اورام خبيثة. قد يُصيب سرطان الثدي النساء أو الرجال، الا أنه اكثر شيوعاً لدى النساء ويُعتبر اكثر انواع السرطان انتشاراً عند النساء. يُصيب سرطان الثدي امرأة من بين كل ثمانية نساء. قد يكون سرطان الثدي عديم الأعراض، الا أنه قد يؤدي لأعراض كألم في الثدي أو الشعور بكتلة في الثدي. من الممكن أن ينتشر سرطان الثدي الى اعضاء عديدة، أو يؤدي الى مضاعفات. نظراً لأن سرطان الثدي هو سرطان شائع، توجد اهمية لاكتشافه مبكراً وذلك بواسطة اختبارات تحري. يمكن علاج سرطان الثدي بعدة امكانيات، وتشمل امكانيات علاج سرطان الثدي المتوفرة المعالجة الجراحية، العلاج الكيميائي، العلاج بالأشعة والعلاج الهرموني. ليست كل الأورام في الثدي هي سرطان الثدي، بعض الأورام هي اورام حميدة وبعضها سرطانية. سرطان الثدي هو اكثر انواع السرطان انتشاراً لدى النساء، وهو السبب الثاني للوفاة من السرطان لدى النساء. يصيب سرطان الثدي امرأة من بين كل ثمانية نساء، ويؤدي الى وفاة واحدة من كل أربعة عشر امرأة. يصيب سرطان الثدي النساء في المتقدمات بالسن، وخاصةً سن 65 وما فوق. رغم أن سرطان الثدي قد ينتشر ويؤدي الى الوفاة في العديد من الحالات، الا أن الاكتشاف المبكر يسهل معالجة سرطان الثدي والشفاء منه. الثدي الثدي موجود في مقدمة الصدر، ويمتد من الابط الى منتصف الصدر عرضياً، ومن اسفل الكتف - تحديداً اسفل عظمة الترقوة - الى اسفل الصدر. في مركز الصدر تبرز الحلمة الى الأمام، وتحيطها هالة حلمة الثدي (Areola) وتكون زهرية أو بنية اللون. يتكون الثدي من نوعين أساسيين من الأنسجة: النسيج الغدي والنسيج الضام. ويشكل النسيج الغدي غدد الحليب وأنابيب الحليب، والتي تتجمع في حلمة الثدي وتفرز الحليب. يحيط النسيج الضام بالنسيج الغدي. قد تظهر اورام عديدة في الثدي، الحميدة منها والخبيثة، من كلا النسيجين. والأورام الغدية هي الأكثر شيوعاً. تتكاثر انسجة الثدي تحت تأثير الهرمونات النسائية كالاستروجين. يحوي الثدي الأوعية اللمفاوية، والتي تنصب معظمها في العقد اللمفاوية التي تقع في الابط. تعتبر الغدد اللمفاوية في الابط المكان الأكثر انتشاراً لسرطان الثدي. يقسّم الثدي الى أربعة أرباع: الربع العلوي الخارجي، الربع العلوي الداخلي، الربع السفلي الخارجي والربع السفلي الداخلي. اكثر من نصف حالات سرطان الثدي تقع في الربع العلوي الخارجي. عوامل خطورة سرطان الثدي هنالك عوامل خطورة عديدة لسرطان الثدي، وتتعلق عوامل خطورة سرطان الثدي بالوراثة، البيئة أو امراض اخرى في الثدي. اهم عوامل الخطورة التي قد تؤدي الى سرطان الثدي هي:

اعراض سرطان الثدي اعراض سرطان الثدي قد تكون مفقودة في الكثير من الاحيان، وغالباً ما يتم اكتشافه بعد اجراء اختبار لتحري سرطان الثدي او بعد فحص جسدي روتيني يجريه الطبيب. نظراً لانتشار سرطان الثدي، فان تحري سرطان الثدي لاكتشافه في المراحل المبكرة هو أمر مهم جداً. رغم ان اعراض سرطان الثدي قد لا تتوفر في حالات كثيرة، الا ان سرطان الثدي قد يؤدي الى ظهور اعراض وعلامات معينة، وتشمل:

ننوه ان للثدي عدة اضطرابات وامراض والتي بدورها قد تؤدي الى اعراض وعلامات مشابهة، لذا من المهم التوجه لطبيب اخصائي من اجل اجراء اختبارات لتشخيص المرض المسبب للاعراض. تشخيص سرطان الثدي غالباً ما تصل حالات سرطان الثدي للتشخيص بعد أن تشعر المرأة بكتلة في الثدي خلال فحص ذاتي أو يشعر الطبيب بكتلة في الثدي خلال اجراء فحص طبي جسدي روتيني للمرأة. في حالات اخرى، قد تظهر بعض اعراض وعلامات سرطان الثدي ولذلك تتوجه المرأة الى الطبيب. بالطبع، ليست كل كتلة في الثدي هي كتلة سرطانية، لكن من المهم فحص كل كتلة وتشخيصها، وعدم اهمالها حتى التأكد من عدم كونها سرطانية. بالاضافة الى التاريخ المرضي يقوم الطبيب بالفحص الجسدي للثدي، وخلال الفحص يهتم الطبيب بالنظر والتمعن في الثدي لاكتشاف تغييرات في الشكل أو الجلد. كما أن الطبيب يجس الثدي وذلك لاكتشاف كتلة أو ورم، وتتميز الكتل السرطانية بكونها قاسية وغير منتظمة ولا يمكن تحريكها. لاتمام تشخيص اورام سرطان الثدي وتمييزها ما اذا كانت سرطانية ام لا، من المهم اجراء اختبارات تصويرية وخزعة للورم. اختبارات تشخيص سرطان الثدي: عدة اختبارات تستخدم لتشخيص سرطان الثدي وهي:

تصنيف مراحل سرطان الثدي ان تصنيف مراحل سرطان الثدي هو من اهم الامور التي يجب ان يجريها الطبيب المعالج، نظراً لأن تحديد العلاج المناسب يختلف وفقاً لمرحلة سرطان الثدي. يتم تصنيف مراحل سرطان الثدي الى أربعة مراحل، وذلك وفقاً لعدة معايير، منها: حجم ورم سرطان الثدي، ومدى اختراقه للنسيج المُحيط به، انتشار سرطان الثدي للعقد اللمفاوية، انتشار سرطان الثدي الى أعضاء أخرى. يتم تصنيف مراحل سرطان الثدي كالتالي:

علاج سرطان الثدي ان علاج سرطان الثدي تقدم كثيراً في السنوات الأخيرة حيث توجد عدة امكانيات لعلاج سرطان الثدي، وتوجد حالات عديدة من سرطان الثدي والتي يمكن التعايش معها بشكل جيد وحتى الشفاء منها بشكل كلي. بخلاف ذلك، ان بعض الحالات - خاصةً في المراحل المتقدمة - تؤدي الى الوفاة ويكون الهدف من وراء علاجها هو التلطيف فقط. لهذا فان علاج سرطان الثدي يختلف وفقاً لعدة امور اهمها مرحلة سرطان الثدي. كما وان تحديد العلاج الملائم لسرطان الثدي يختلف وفقاً لسن المرأة، نوع سرطان الثدي، حجم الورم السرطاني، حجم الثدي، اصابة العقد اللمفاوية بسرطان الثدي وامور اخرى ثانوية عديدة. رغم توفر امكانيات علاج عديدة لسرطان الثدي، تكمن الحكمة في علاج سرطان الثدي في اختيار العلاج الملائم لكل مريض. امكانيات علاج سرطان الثدي هي: العلاج الجراحي لاستئصال الورم السرطاني أو استئصال الثدي كلياً، وتُجرى عمليات جراحية لتشريح واستئصال العقد اللمفاوية، العلاج الكيميائي، العلاج بالأشعة، العلاج الهرموني، العلاج البيولوجي. العلاج الجراحي لا يزال العلاج الجراحي لاستئصال الورم السرطاني الخيار الافضل في الكثير من الحالات وخاصةً في المراحل المبكرة من سرطان الثدي. غالباً ما تكتشف مراحل سرطان الثدي المبكرة خلال اختبارات تحري سرطان الثدي، وعندها يمكن علاجها جراحياً. تجرى العمليات الجراحية جميعها بعد التخدير الكلي، وهدفها استئصال الورم السرطاني واحياناً استئصال الانسجة المحيطة به. انواع العمليات الجراحية المتوفرة هي:

نظراً لأنه يتم استئصال الثدي خلال العلاج الجراحي، توجد حاجة لاعادة بناء الثدي والحفاظ على المظهر الخارجي. لهذا العلاج اهمية كبيرة وله دور مهم في نجاح برنامج العلاج، ولا يجب اهماله. يتم اعادة بناء الثدي خلال عملية جراحية يجريها جراح التجميل. ويمكن اجراء العملية الجراحية لترميم الثدي فوراً بعد الانتهاء من عملية استئصال الثدي، أو بعد مدة من استئصال الثدي. هناك عدة امكانيات لترميم الثدي، اذ يمكن اعادة بنائه بواسطة اجسام السيليكون الاصطناعية أو باستعمال عضلات اخرى من الجسم (كعضلات الابط أو الظهر). لكل من الامكانيات ايجابيات وسلبيات وعلى الطبيب الجراح اختيار العلاج الأفضل والأنسب لترميم الثدي. العلاج الهرموني العلاج الهرموني هو علاج بأدوية هدفها العمل لحصر مستقبلات الاستروجين. نظراً لأن خلايا سرطان الثدي تحوي مستقبلات الاستروجين، وتتكاثر تحت تأثير افراز الاستروجين، فان العلاج بحصر مستقبلات الاستروجين من شأنه وقف تكاثر الأورام السرطانية وتراجعها. الدواء الأبرز والأكثر استعمالاً في هذا المجال هو التاموكسيفين (Tamoxifen)، والذي يستخدم فقط لعلاج الأورام السرطانية التي تحوي مستقبلات الاستروجين. لذا من المهم القيام باختبار مستقبلات الاستروجين قبل القرار بتناول العلاج الهرموني. أهم الأعراض الجانبية هي: افرازات مهبلية، قلة صفائح الدم، عدم انتظام الدورة الشهرية، سرطان الرحم اذا ما تناولت المريضة العلاج لمدة طويلة. امكانية أخرى للعلاج الهرموني هي استئصال المبيضين، وبذلك يقل افراز الاستروجين بشكل ملحوظ. يتم استئصال المبيضين في حالات معينة، بعد أن اتمت المرأة ولاداتها. العلاج البيولوجي العلاج البيولوجي هو علاج بأدوية هدفها حصر المستقبل HER 2 والذي يؤدي الى تكاثر الخلايا السرطانية. يستخدم العلاج البيولوجي لعلاج قبل العملية الجراحية أو لعلاج الحالات المتقدمة. يتم استخدام العلاج البيولوجي فقط عند وجود مستقبلات ال HER 2 في الخلايا السرطانية. ابرز الادوية المستخدمة هو الهيرسبتين (Herceptin). العلاج الكيميائي العلاج الكيميائي هو علاج بأدوية تبطئ تكاثر الخلايا أو توقفه كلياً. يؤثر العلاج الكيميائي على الخلايا التي تتكاثر بسرعة (كخلايا السرطان). الا أن لهذه الادوية اعراض جانبية وخاصةً على الأنسجة التي تتكاثر خلاياها بسرعة كخلايا الدم، الجهاز الهضمي واخرى. اغلب الادوية الكيميائية تعطى عن طريق الوريد وليس بالفم، ويتم تناولها مرة في الاسبوع ولمدة عدة اسابيع. كل دورة علاج هي عبارة عن عدة اسابيع من تناول الادوية الكيميائية. يتم استخدام عدة ادوية لعلاج سرطان الثدي وتشمل: السيكلوفوسفاميد (Cyclophosphamide)، فايف اف يو (5FU)، الميتوتريكسات (Metotrexate)، الادريامايسين (Adriamycin). توجد اعراض جانبية عديدة للعلاج الكيميائي أهمها: التعب والارهاق، الغثيان والقيء، تساقط شعر الرأس، الاسهال، فقر الدم، قلة كريات الدم البيضاء مما يزيد من احتمال العدوى، وقلة صفائح الدم مما يزيد من احتمال النزيف، الاخدرار والنخز في الأطراف (بسبب ضرر العلاج الكيميائي بالاعصاب)، اعتلال عضلة القلب نتيجة استخدام الادريامايسن. العلاج بالأشعة العلاج بالأشعة يعني توجيه اشعة سينية (X-Ray) عالية الطاقة الى العضو المصاب بالسرطان. يؤدي العلاج بالأشعة الى ضرر بالخلايا السرطانية، وبذلك يسبب موتها. كما ان العلاج بالأشعة يمنع خلايا السرطان من الانتشار. غالباً ما يتم العلاج بالأشعة عند استلقاء المريض ومن ثم توجيه الأشعة، من جهاز خاص، للعضو المصاب. يتم العلاج بالأشعة 5-6 أيام في الأسبوع، ولمدة 5-6 أسابيع في اغلب الحالات. يستخدم العلاج بالأشعة كعلاج اضافي بعد العلاج الجراحي لاستئصال الكتلة السرطانية. اهم الاعراض الجانبية للعلاج بالأشعة: الوذمة في اليد (تراكم سوائل في اليد وتؤدي لألم وتحديد حركة اليد)، التهاب الجلد (مما يؤدي لاحمرار الجلد، تصلبه وألم شديد في منطقة العلاج)، التهاب الشق الجراحي (مما يؤدي لاحمرار الشق الجراحي وخروج افرازات منه)، التهاب التامور، التهاب الرئة، كسر الأضلاع. اختيار العلاج المُناسب كما ذُكر فانه من المهم اختيار العلاج المناسب لكل حالة من حالات سرطان الثدي، ويتعلق الأمر أساساً بمرحلة سرطان الثدي:

- العلاج الجراحي لاستئصال الثدي الجذري المُعدل (Modified Radical Mastectomy).

- العلاج الجراحي لاستئصال الثدي الجذري المعدل أو استئصال الكتلة السرطانية. - العلاج الاضافي بالأشعة أو العلاج الكيميائي أو علاج مشترك بهما.

- العلاج الكيميائي. - العلاج الهرموني أو البيولوجي. - احياناً يمكن اجراء عملية جراحية لاستئصال الثدي الجذري المعدل. متابعة وترصد سرطان الثدي رغم امكانيات العلاج المتوفرة، واحتمال نجاحها الا أن المصابة بسرطان الثدي قد تعود وتتنكس مرة أخرى. لذاك من المهم اجراء متابعة دورية لترصد سرطان الثدي واكتشافه مبكراً في حال تنكسه. على المصابة بسرطان الثدي زيارة الطبيب مرة كل 3-6 اشهر أو أكثر تبعاً لحالتها. خلال الزيارة يقوم الطبيب بالفحص الجسدي وكذلك يقوم باختبار صورة الثدي الاشعاعية وذلك للاطلاع على الثدي المصاب وعلى الاخر أيضاً. تحري سرطان الثدي ان سرطان الثدي هو من الامراض السرطانية الشائعة، كذلك من الامراض السرطانية التي من الممكن علاجها اذا ما اكتشفت مبكراً. لذا توجد اهمية فائقة لاكتشاف سرطان الثدي في المراحل المبكرة والبدء بعلاجه. تسمى الطريقة التي يتم فيها اجراء اختبارات لاكتشاف المرض مبكراً بالتحري (Screening)، ولسرطان الثدي يجب اجراء اختبار صورة الثدي الاشعاعية (Mammogram) مرة في السنة ابتداءاً من سن الخمسين لجميع النساء او مرة في السنة ابتداءاً من سن الأربعين للنساء اللواتي يحملن عوامل خطورة بارزة كالعوامل الوراثية أو التاريخ العائلي. اضافة لاختبار صورة الثدي الاشعاعية، يجب دائماً فحص الثديين اثناء زيارة الطبيب واجراء الاختبار. عند تحري سرطان الثدي، فان الورم السرطاني يُكتشف في مراحل مبكرة ويكون اصغر وغير منتشر الى العقد اللمفاوية أو اعضاء اخرى.يمكن ان تجري النساء فحصاً ذاتياً في البيت مرة كل شهر لكن الأمر لا يُغير من سير المرض، لذا بعض الأطباء لا يرون ضرورة في اجراء الفحص الذاتي. لكن لا ضير في اجراءه. اذا أرادت امرأة تعلم الفحص الذاتي عليها التوجه لطبيب مختص بأمراض الثدي. توقعات سير سرطان الثدي تتعلق توقعات سير سرطان الثدي بمرحلة سرطان الثدي ومدى انتشاره، حيث ان المراحل المبكرة يتوقع أن تكون بسيطة ومعظم العلاجات ناجحة جداً. أما المراحل المتقدمة من سرطان الثدي والمنتشرة خاصةً، لها توقعات غير جيدة وتؤثر على سير الحياة وعلى مستوى الحياة. سرطان الثدي اثناء الحمل أثناء الحمل، فان سرطان الثدي قد يظهر وعندها فان قرار العلاج يتعلق بموعد الحمل حيث أن:

|

|

|

| مواقع النشر (المفضلة) |